パソコンの性能を決める最も重要なパーツ──それが「CPU(中央処理装置)」です。

でも、いざ購入しようとすると「第10世代」「第12世代」「Ryzen 7000シリーズ」などと、やたらと“世代”の話が出てきませんか?

「最新世代がいいのは分かるけど、一体“世代”ってどういう意味?」

「世代が違うと何がどう変わるの?古い世代じゃダメなの?」

こんな疑問を感じた方も多いはずです。

実は、CPUの「世代」は単なる番号ではありません。

性能、消費電力、対応できる機能やソフトウェアの使い勝手まで、大きく左右する超重要な要素なのです。

本記事では、そんな「CPUの世代」について、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。

世代ごとの違いから選び方、買い替えタイミングまで、この記事を読めばCPU選びで失敗しません!

あなたの使い方にぴったり合った「ちょうどいい世代」のCPUを選べるよう、一緒に理解を深めていきましょう。

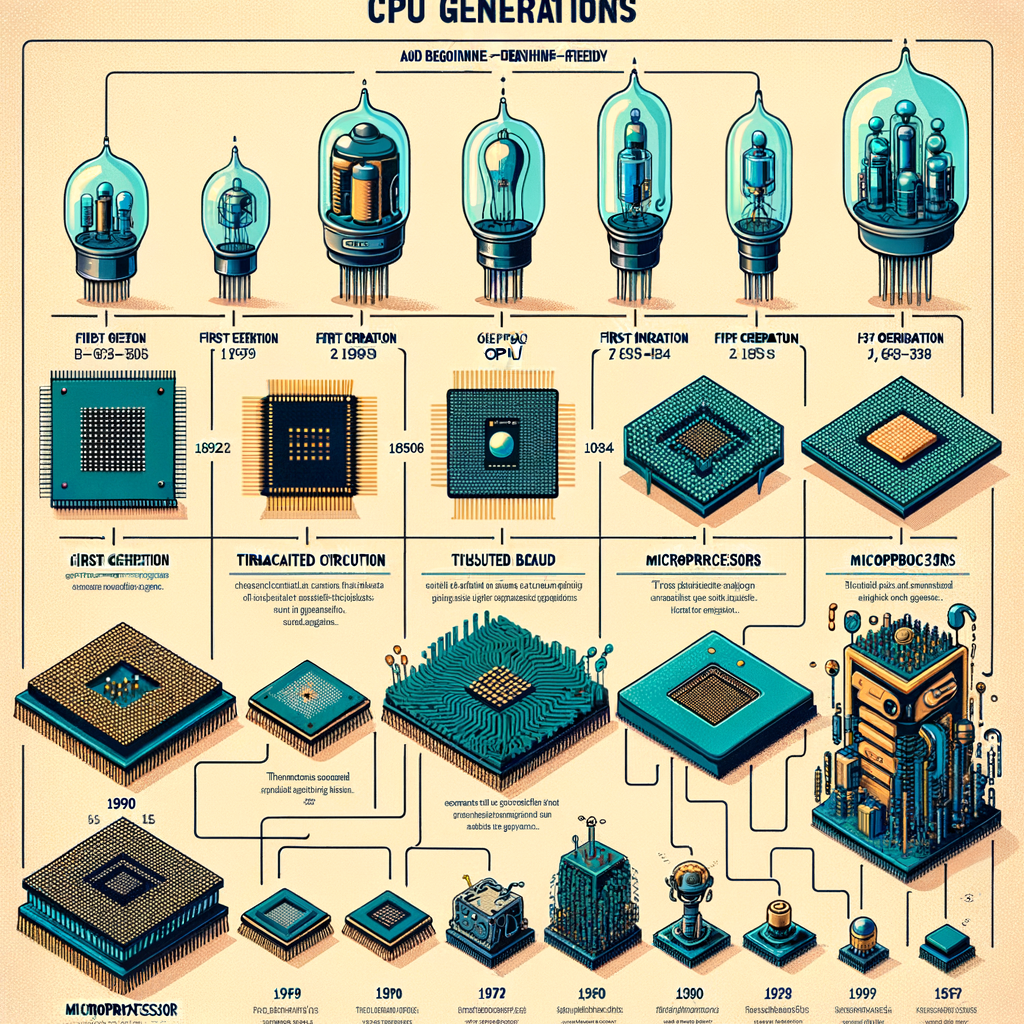

CPUの「世代」とは何か?

パソコン選びや自作PCの話をしていると、「第○世代のCPU」という言葉を耳にすることがあるでしょう。しかし、この「世代」とは一体何を意味しているのでしょうか?CPUの世代とは、その時点での技術進化を反映したマイルストーンと考えると分かりやすいです。

世代は技術革新の系譜

CPUの世代が変わるということは、製造プロセス、設計(アーキテクチャ)、性能、消費電力などが全体的に進化しているということです。たとえば、Intelなら第8世代は「Coffee Lake」、第12世代は「Alder Lake」など、それぞれに開発コードネームが存在しています。

新しい世代になればなるほど、性能が向上し、省電力性や機能面でも充実してくるため、PCの体感速度や快適性に大きな影響を与えるのです。

型番から世代を見分けよう

世代はCPUの型番から読み取ることができます。たとえば、「Core i7-12700」は第12世代、「Ryzen 5 5600X」はRyzen 5000シリーズ(第5世代)に属します。数字の前半が世代を示すのが一般的です。

ただし、一部に例外もあるため注意が必要。特にメーカーのOEM向けモデルや特定地域販売向け製品はわかりづらい型番が使われている場合があります。

なぜ世代を意識すべきか?

同じCore i5でも世代が違えば、性能差は驚くほど大きくなることもあります。また、対応するマザーボードやメモリ規格も変わるため、パーツ交換の自由度にも関わってきます。

つまり、CPUの「世代」は見逃してはいけない重要な指標なのです。初めてPCを買う人でも、まずは「どの世代のCPUか?」という点に注目するだけで、より賢い選択ができるようになりますよ。

世代が変わることで何がどのように変わるのか?

CPUには「世代」という概念がありますが、それが変わることで具体的に何がどう変わるのかを理解しておくことは、後悔のないパソコン選びにとって非常に重要です。見た目が同じでも、中身は全くの別物になっていることも珍しくありません。

プロセスルールとアーキテクチャの進化

CPUの世代が変わる最大のポイントは、「プロセスルール」と呼ばれる製造技術の進化です。例えば14nmから10nm、7nmへと微細化が進むことで、より高性能かつ省電力なCPUが実現されます。これと同時に、内部設計(アーキテクチャ)も刷新されるため、同じクロック周波数でも処理速度に大きな差が出るのです。

対応機能の拡充

世代交代により、対応する周辺機器や規格も大きく変わります。例としては、PCI Express 4.0→5.0への対応や、メモリがDDR4からDDR5にアップグレードされるなどがあります。これらにより、ストレージ速度やデータ処理の効率が飛躍的に向上します。

消費電力と発熱の変化

新世代では、性能が上がるだけでなく、より効率的な電力管理によりバッテリー持続時間の改善や冷却負荷の低減が期待できます。ノートパソコンではこれはかなり大きな魅力で、持ち運びが多い方には特に重要な進化ポイントです。

セキュリティと将来対応

CPUにはセキュリティ対策が組み込まれていますが、これは新しい世代のほうが格段に優れています。古い世代では対応していない脆弱性をカバーするためにも、なるべく新しい世代を選んだほうが安心です。また、OSやアプリの将来対応も新世代に軍配が上がります。

世代が変わるというのは、単なる「年式の違い」ではなく、性能・機能・将来性が大きく変化する一大要素です。CPU選びの際は、このポイントをしっかり意識するようにしましょう。

実際の性能の変化:どのくらい速くなるの?

「CPUの世代が新しくなると速くなる」とよく言われますが、実際にどれくらいの変化があるのか気になりませんか?ここでは変化の体感レベルや、ベンチマーク結果を交えてわかりやすく解説します。

ベンチマークで見る性能の進化

CPUの進化は主に「シングルコア性能」と「マルチコア性能」の両方で現れます。たとえば、Intel第8世代のCore i5-8400と第12世代のCore i5-12400を比較すると、マルチコア性能ではおよそ1.5〜2倍のスコア差があります。Ryzenでも同様に、第3世代(Ryzen 5 3600)から第5世代(Ryzen 5 5600X)にかけて大きな性能アップが見られます。

こうした進化により、動画の書き出し時間や大容量ファイルの圧縮処理などで明らかなスピード差が出てきます。

体感できる?それとも数値上だけ?

CPU性能の向上は、必ずしもすべての操作で「体感できる速さ」として現れるわけではありません。ウェブの閲覧や文書作成などの軽作業では、古い世代でも十分快適です。しかし、ゲームや動画編集、3Dモデリングなどの高負荷作業になると話は別。フレームレートの安定性や処理速度に直結するため、新しい世代にすることで快適さが飛躍的に向上します。

進化は性能だけじゃない

新しい世代では、性能だけでなく省電力性や内蔵GPU、AI処理機能なども向上しています。特にノートPCでは、これらの進化がバッテリー持続時間の延長や発熱の軽減といった形で効果を発揮しています。

「買い替えてよかった」と思える違いが出るのが、世代の進化の魅力です。あなたの使い方に合わせて、必要十分な世代を選びましょう。

新しい世代のメリットと注意点

CPUを選ぶ際に「最新世代」と聞くと、なんとなく良さそうな印象を持つ方も多いでしょう。しかし、新しい世代のCPUには大きなメリットがある反面、注意すべきポイントも存在します。この章では、最新世代のCPUを選ぶ際に知っておきたい特徴と落とし穴をわかりやすく解説します。

パフォーマンスの進化と最新機能に対応

新しいCPU世代は、製造プロセスやアーキテクチャの刷新によってパフォーマンスが大幅に向上しています。例えば、同じ「Core i5」でも第8世代と第13世代では処理速度や消費電力がまるで違います。さらに、PCI Express 5.0やDDR5メモリ、USB4、Wi-Fi 6Eなどといった最新インターフェースへの対応も、新しい世代ならではの強みです。今後周辺機器を最新のものに交換したい人にとっては、長く使える意味でも重要なポイントです。

エネルギー効率と静音性の向上

技術の進化により、近年のCPUは消費電力を減らしつつ、性能を向上させています。省電力で発熱が少ないため、静音性もアップ。ノートパソコンではバッテリー駆動時間の延長、デスクトップPCでは冷却ファンの稼働が抑えられるといった恩恵が得られます。これにより、作業中の快適さが格段にアップするのも見逃せません。

注意点:価格と互換性の問題

ただし、新しいCPU世代にはデメリットもあります。まず、価格が高くなりがちです。本体価格に加えて、新しいメモリ規格やマザーボード(チップセット)の購入も必要になるケースが多いため、予算オーバーすることも。また、古いパーツとの互換性がない場合があるので、自作やパーツ交換を考えている方は要注意です。

最新=最適とは限らない

最新モデルだからといって、必ずしも全てのユーザーにとってベストとは限りません。用途や予算、保有パーツとのバランスを考えることが、満足度の高いCPU選びのコツです。必要な性能をしっかり見極めたうえで、世代を選びましょう。

世代によって変わる対応ソケットとチップセット

CPU選びで見落としがちなのが、「ソケット」と「チップセット」の違いと互換性です。CPUの世代が変わると、パフォーマンスだけでなく対応するマザーボードの規格も大きく変わるため、事前に確認しておかないとパーツが合わず動作しない…なんてことも。ここでは、CPUの世代とソケット・チップセットの関係についてわかりやすく解説します。

CPUソケットの互換性に注意

CPUソケットとは、CPUを取り付けるマザーボード上の接続部のことです。たとえばIntelは「LGA1151」「LGA1200」「LGA1700」、AMDは「AM4」「AM5」などが有名です。世代が進むとソケットの形状やピン数が変わるため、同じブランドでも世代が違えばマザーボードに刺さらない可能性があります。

特にIntelは世代ごとにソケットが変わることが多く、第12世代からはLGA1700を採用し、第10〜11世代とは互換性がありません。一方、AMDはAM4ソケットを長く使ってきましたが、Ryzen 7000シリーズからはAM5に移行しています。

チップセットで使える機能にも差が出る

チップセットは、マザーボード上でCPU以外の機能(USB、PCIe、SATAなど)を制御する重要な部分。同じソケットでもチップセットが異なれば、使える機能や拡張性が制限されることがあります。

たとえばIntelの「Z690」チップセットはCPUのオーバークロックや最新のインターフェースに対応していますが、同世代の「H610」ではこれらが制限されます。AMDでもX670やB650など、グレードによって対応機能が異なります。

将来的なアップグレードも考慮しよう

CPUだけでなく、将来の拡張やアップグレードを考えるなら、対応ソケットとチップセットの選択は非常に重要です。 見た目は同じでも中身が大きく違うこともあるため、購入前に「このCPUはどのソケットを使っているか?」「自分のマザーボードのチップセットは何か?」をしっかり調べておきましょう。最適な組み合わせを選べば、長く快適にPCを使い続けることができます。

世代選びのポイント:どこまでの世代を狙えばよいか?

CPUを選ぶときに「世代」は非常に重要な指標です。しかし「最新が良いとは限らない」のが難しいところ。価格、用途、アップグレードの可能性など、選ぶポイントは人それぞれ異なります。この章では「あなたにとって最適なCPUの世代」を見つけるための考え方を解説します。

使用目的で最適な世代は変わる

PCの用途によって、必要な性能は大きく違ってきます。たとえば、ネット閲覧や動画視聴、Officeアプリの使用などのライトな使い方であれば、第8世代(Intel)やRyzen 3000シリーズ以降で十分。中古パーツでも快適に使えるレベルです。

一方、最新ゲームや重たい動画編集、3DCG制作をするなら、第12世代IntelやRyzen 7000シリーズといった最新に近い世代がおすすめ。ここではコア数・スレッド数、メモリ・ストレージの性能も重要な要素となります。

世代が1つ違うだけで価格にも差が出る

新しい世代の登場で、前の世代のCPUが値下がりするのはよくある話。性能がそこまで変わらないのに、価格は数千円以上違うというケースもあります。特にコスパ重視の人には、1〜2世代前のハイエンドモデルも狙い目です。

拡張性や将来のアップグレードも考慮しよう

自作PCやカスタマイズを前提にすると、重要になるのがマザーボードとのソケット互換性。新しい世代にするほど将来的なアップグレードがしやすく、DDR5メモリやPCIe 5.0などにも対応していることが多くなります。

結論としては、「何をするか」と「どこまでこだわるか」で狙う世代は変わります。予算内で最も快適に使える構成を見つけることが、後悔しない選び方のコツなのです。

将来を見据えた買い替えタイミング

CPUはパソコンの心臓部ともいえるパーツですが、いつ買い替えるべきか悩む方も多いのではないでしょうか。焦って最新モデルを購入するよりも、将来性やタイミングを見極めることが賢い選択につながります。ここでは、後悔しないためのCPU買い替えタイミングについて解説します。

新世代CPUの登場サイクルをチェック

IntelやAMDといった主要メーカーは、年に1回程度、新世代のCPUを発表しています。新製品が登場する直前や直後は、旧モデルが値下がりする「狙い目」の時期。「次世代が出たら値下がりを狙う」という姿勢が、コストパフォーマンスの高い買い物を実現します。

OSやソフトへの対応も重要

Microsoftが提供するWindows 11では、第8世代Intel以降やRyzen 2000以降が推奨とされています。つまり、古すぎるCPUでは最新のOSすらインストールできない可能性があるのです。また、クリエイティブ用途やゲームでも最新機能を活用するには、ある程度新しい世代が必要です。

パーツ全体のバランスも考える

CPUを買い替える際には、マザーボードやメモリ規格も変わることがあります。たとえば、DDR4からDDR5、PCIe 4.0から5.0への移行がそうです。将来的に拡張性を求めるなら、数年先を見据えた設計のプラットフォームを選択しましょう。

「今すぐ必要か?」を自問すること

日常利用や軽い作業程度なら、古いCPUでもまだまだ現役で使えます。本当に買い替えが必要なのか、それとも今は見送るべきかを冷静に判断しましょう。焦って買って後悔しないように、目的と予算に応じた計画的な買い物が大切です。

よくある質問(Q&A形式)

CPU選びに関しては、初心者にとってわかりにくい部分が多く、いざ購入となると不安な点がたくさん出てくるものです。ここでは、特によく寄せられる質問とその答えをQ&A形式でわかりやすくまとめてみました。

世代が違うと、実際どれくらい性能に差が出るの?

第8世代から第12世代に移行しただけで、同じ価格帯のCPUでも最大で50%近いパフォーマンス向上が見られるケースもあります。 特にマルチコア性能やGPU性能の向上が顕著で、動画編集やゲームではその差を体感しやすいでしょう。ただし、ネット閲覧や文書作成といった軽作業だけなら第8世代でも十分な場面があります。

古い世代のCPUを使い続けると何が問題なの?

主な問題は「対応ソフトやOSの制限」と「セキュリティ更新の停止」です。 例えば、Windows 11は第8世代以降のIntel CPUを公式サポート範囲としています。また、古くなるとマザーボードやメモリの規格も旧式になり、最新機器との互換性に支障が出てきます。

性能を比べるとき、クロック数(GHz)を見ればいいの?

クロック数だけで性能を正確に比較するのは難しいです。同じ3.5GHzでも、世代やアーキテクチャが異なれば処理効率は大きく変わります。 また、近年は高効率コアと高性能コアを組み合わせた設計(例:IntelのPコア/Eコア)が主流で、単純なクロック数比較はあまり意味を持ちません。

中古の旧世代CPUを選ぶのはアリ?

自作PCや予算を抑えたいときには魅力的な選択肢です。ただし、動作保証がない不安や、対応マザーボードが入手困難になっている場合があるため注意が必要です。 中古品を購入する際は、信頼できる販売元や動作確認済みの商品を選ぶように心がけましょう。

こうした質問を通じて、CPUの「世代」が意味することや、買い替え判断の目安がよりクリアになったのではないでしょうか。わからないまま妥協して選ばず、自分の用途と求める性能に合ったCPU世代を選ぶことが失敗しないコツです。

まとめ:初心者でも失敗しないCPU選びのために

CPU選びにおいて「世代」は非常に重要なポイントです。目にする数字が増えるほど複雑に感じがちですが、実は用途と目的さえしっかりしていれば、選び方はそれほど難しくありません。「新しければ良い」ではなく、「自分の使い方に合っているか」が最も大切な視点です。

世代の理解が失敗しない選び方の鍵

CPUの世代は、性能だけでなく対応機能や消費電力、使えるマザーボードなど多くの要素に影響を与えます。例えば、動画編集など負荷の高い作業をするなら、新しい世代の高性能モデルが望ましいですが、普段のネット閲覧や資料作成が中心なら、2~3世代前のCPUでも十分です。

選ぶ前に用途を明確にしよう

まずは自分が何にパソコンを使いたいのかをはっきりさせましょう。「動画視聴とSNSが中心」「ゲームを快適にしたい」「快適に仕事をこなしたい」など、具体的な使用シーンが見えてくるほど最適なCPU選びができます。

また、マザーボードのソケットやメモリ対応状況など、周辺パーツとの互換性も忘れずにチェックしましょう。CPUだけを買い替えても使えないことがあるので注意が必要です。

迷ったら『バランス』を重視

予算やパフォーマンス、将来性とのバランスを考えることも大切です。最新世代にこだわらず、価格が下がった直近の世代を狙うのも賢い選択です。「型落ち」に見えても、十分な性能を持っていることが多いです。

CPUはPCの心臓部ともいえる重要パーツ。だからこそ流行やスペックに流されず、目的に合った一台を選ぶことが後悔のない選択へとつながります。この記事を参考に、あなたの理想的なPCライフにぴったりのCPUを見つけてください。