1日中パソコンやスマートフォンの画面を見つめていると、知らず知らずのうちに目がショボショボ…肩も重くなる…。そんな日常に、心当たりはありませんか?

私たちは今、かつてないほど「目」に負担をかける時代を生きています。

テレワークやオンライン会議、SNSや動画視聴など、デバイスの使用時間が大幅に増えた現代。便利さの裏で、眼精疲労、ドライアイ、視力低下といった目の不調に悩む人が確実に増えています。しかし、目の健康はつい後回しにされがち。違和感を感じたときにはすでに慢性的な状態になっていることも少なくありません。

「気づかないうちに、目が悲鳴を上げている」—そんな状態を予防し、軽減するためには、日常のちょっとした心がけが大切です。

この記事では、PC作業・スマホ利用が多い現代人のために、目や身体への負担を最小限にするための9つの方法をご紹介します。正しい姿勢からアイエクササイズ、ブルーライト対策まで、すぐに取り入れられる実践的なポイントを厳選しました。

あなたの「見る力」を守る第一歩、今日から始めてみませんか?

正しい姿勢を保つことの重要性

姿勢が目の疲れに与える影響

長時間のデスクワークやパソコン作業で目が疲れる…そんな悩みを抱えていませんか?実は、目の疲れは画面の見すぎだけでなく、姿勢の悪さも大きな要因となっています。猫背や前のめりの姿勢でモニターを見ると、自然と顔を画面に近づけてしまうため、ピント調整の筋肉に負担がかかりやすくなります。

さらに、首や肩の筋肉が緊張することで血流が悪くなり、酸素や栄養が目に届きにくくなることも。一見関係なさそうな姿勢と目の疲れですが、実は密接につながっているのです。

快適な作業環境をつくるポイント

正しい姿勢を保つには、まず椅子に深く腰をかけ、背中を椅子の背もたれにしっかり預けましょう。モニターの上部が目の高さにくるよう調整し、肘が自然に90度に曲がる位置にキーボードを置くことが理想です。

足は地面にしっかりつけることも重要。つま先立ちにならないように、足元にフットレストを置くのもおすすめです。これにより体幹が安定し、長時間でも疲れにくい姿勢を保てます。

少しの意識で大きく変わる

良い姿勢を意識することは、決して難しいことではありません。ただし「良い姿勢=楽な姿勢」ではないため、無意識に崩れやすいのも事実です。こまめに自分の姿勢をチェックしたり、スマホやPCのカメラを活用して客観的に確認することも効果的です。

健康な目を保つためには、まずは体全体のバランスから見直すこと。今日から意識して、正しい姿勢習慣を始めてみましょう。

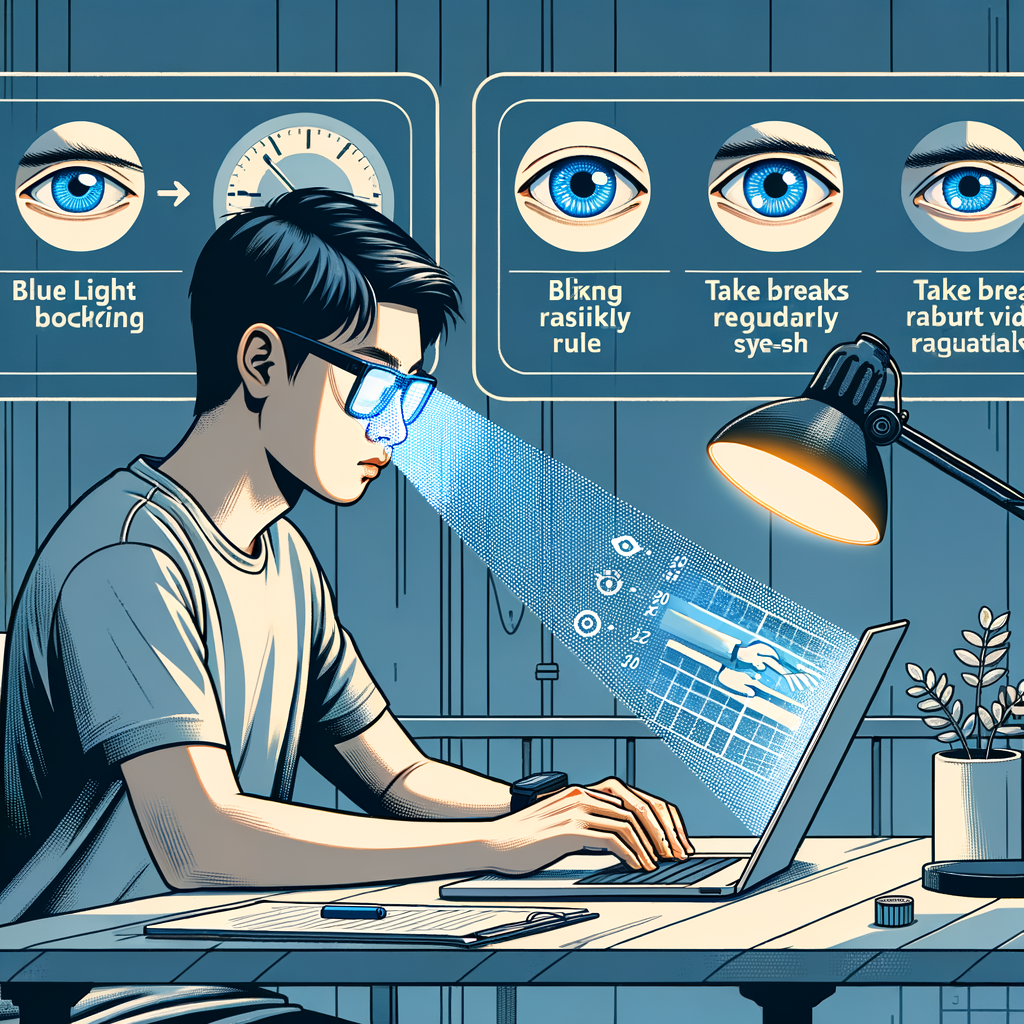

ブルーライト対策

私たちが日常的に使っているスマートフォンやパソコン。そのスクリーンから発せられる「ブルーライト」は、知らず知らずのうちに目や体に大きな負担をかけています。長時間のブルーライト曝露は眼精疲労、ドライアイ、肩こり、さらには睡眠の質の低下にもつながる恐れがあります。そこで今回は、誰でもすぐに取り入れられるブルーライト対策についてご紹介します。

ブルーライトって何?

ブルーライトとは、波長が380〜500ナノメートルの短い可視光線のことで、太陽光だけでなくLED照明やデジタルディスプレイからも多く放射されます。波長が短いほどエネルギーが強いため、網膜へのダメージが大きく、長時間の曝露は目の疲れや視力低下のリスクを高めます。

画面設定の見直しをしよう

最近では、スマホやパソコンに「ブルーライト軽減モード」や「ナイトモード」が標準装備されています。これらの設定をオンにすることで、画面の色温度が暖色系になり、目への刺激が軽減されます。特に夜間の使用時には効果的で、寝つきにくさを防ぐ助けにもなります。

フィルターやメガネの利用もおすすめ

物理的な対策としては、ブルーライトカットフィルムを画面に貼る方法や、専用のブルーライトカット眼鏡を使う方法もあります。これらの製品は、ブルーライトを最大50%以上カットするものもあり、長時間のPC作業が多い人にとって非常に有効です。

照明環境も大切

部屋の照明が暗すぎたり、逆に光が強すぎて画面の明るさと釣り合っていない場合、目にかかる負担が増します。間接照明を使ったり、自然光を取り入れるなど、全体的な光環境を整えることで目の疲労感を軽減することができます。

ブルーライト対策は、簡単な工夫ひとつで毎日の快適さに大きな差が出ます。目の健康を守るためにも、まずはできることから対策を始めてみましょう。

画面の明るさとコントラストの調整

パソコンやスマホを使い続けていると、知らず知らずのうちに目が疲れていたり、眠りが浅くなっていると感じることはありませんか?これらの原因のひとつとして、「画面の明るさやコントラスト」があります。適切な画面設定を行うことで、目の負担を大きく軽減できるのです。

明るすぎる画面は目への負担に

画面が明る過ぎると、目は常に強い光にさらされ、瞳孔が縮んだ状態で固定されてしまいます。これは筋肉の緊張を招き、長時間放置すると眼精疲労や頭痛につながることも。理想は周囲の明るさと同じ、もしくは少しだけ暗い設定です。昼間は明るめ、夜は暗めに調整するといった工夫を取り入れましょう。

コントラストは高すぎても低すぎてもNG

また、コントラストにも注意が必要です。高すぎると文字がギラついて目が疲れやすく、低すぎると今度は判読しにくくなり、目を凝らして見ることで負担が増えます。画面上で文字と背景が自然に読みやすい程度に設定するのがベストです。

自動調整機能の活用もおすすめ

最近のデバイスには、環境光に合わせて画面の明るさを自動で調整する機能が備わっているものもあります(例:ナイトモード、ブルーライト軽減モードなど)。これらを活用すれば、画面設定の手間が減り、疲れにくい環境を保ちやすくなります。

目を守るためには、たった数秒の設定変更が大きな違いを生みます。何時間も見続ける画面だからこそ、見える快適さだけでなく、目に優しい設定を心がけたいですね。

画面との適切な距離と角度

パソコンやスマートフォンを長時間使っていると、ついつい前のめりの姿勢になりがちです。目が疲れたり、肩こりや首の痛みを感じたことがある方も多いのではないでしょうか?

「画面を見る位置」や 「目との距離」 をほんの少し工夫するだけで、目の負担は格段に軽減できます。

画面と目の距離は40〜70cmが最適

まず意識したいのが、画面と目の距離。目から40〜70cm離すのがベストです。これは、おおよそ「腕を自然に伸ばしてディスプレイに手が届くくらい」の距離。近すぎるとピント調整に負担がかかり、遠すぎると視認性が落ちて目を細めてしまいがちです。

ノートパソコンを使っている場合、よくありがちなのが画面が近くて目線が下がってしまうこと。目の疲れだけでなく、姿勢悪化も引き起こすため、スタンドや外付けキーボードを活用して距離と高さを調整すると良いでしょう。

目線の位置は画面の上端が理想

意外と見落としがちなのが、目線と画面の角度です。ディスプレイの上端が目の高さと同じか、やや下になるように設定するのが理想です。画面を見下ろす形になることで、自然な目の開きが保たれ、眼精疲労を感じにくくなります。

逆に、顔より高い位置に画面があると、目を見開いて作業することになり、まばたきが減ってドライアイの原因に。また、モニターを大きく斜めに下向きに設置すると、視線の流れが不自然になり、首に大きな負担がかかります。

正しい距離と角度が、長時間作業の快適さを左右する

日常的に使うパソコンやスマートフォンの位置を少し直すだけで、目の疲れや肩・首のコリが大幅に軽減されることがあります。

疲れにくく、効率的に作業したいなら、まずは画面の距離と角度を見直すことが第一歩。 快適な作業環境は、身体と心の健康にも深く関わっています。ぜひ今日から取り入れてみてください。

休憩と「20-20-20ルール」の実践

長時間のパソコン作業で、なんとなく目が重く感じたり、視界がかすんだりすることはありませんか?これは「眼精疲労」と呼ばれるもので、作業中に目を酷使し続けることで引き起こされる代表的な症状です。目の健康を守るためには、意識的な“休憩”がとても重要です。

目を守る魔法の習慣「20-20-20ルール」とは?

目の疲れを予防するうえで注目されているのが、アメリカ眼科学会も推奨する「20-20-20ルール」。これは、「20分作業をしたら、20フィート(約6メートル)離れた場所を見るのを20秒間行う」というシンプルな方法です。

ポイントは、近くの画面から一度視線を遠くに移すことで、緊張していた目の筋肉をリラックスさせるという点。たった20秒ですが、これをこまめに続けることで、目の疲労感は大きく軽減されます。

タイマーやアプリで習慣化をサポート

忙しい作業中に「20分ごとの休憩なんて無理!」と思う方も多いかもしれません。そこでおすすめなのが、作業時間を定期的に通知してくれるアプリやPCタイマーの活用です。

現在では、パソコン作業の集中とリフレッシュをバランス良く保つアシストツールが豊富にあります。自分に合った方法を見つけ、負担なく取り入れることが長く続けるコツです。

小さな休憩が生産性を高める

「しっかり休む=サボっている」というイメージを捨てましょう。目と脳を適切に休ませることは、逆に作業効率を高めてくれる重要な戦略です。

集中力の持続や作業ミスの軽減にもつながるため、「20−20−20ルール」は目のためだけでなく、あなたの生産性全体をサポートしてくれる頼れる存在と言えるでしょう。

目をひと休みさせることは、未来の自分への最高のケア。今日からぜひ、あなたも「20-20-20ルール」を意識して取り入れてみてください。

目を潤すための工夫

長時間のパソコン作業やスマートフォンの使用により、私たちの目は知らず知らずのうちに乾燥しています。目の乾きは視界のかすみや疲れ、頭痛といった不快な症状を引き起こす原因にもなります。そこで、毎日の生活の中で簡単に実践できる「目を潤すための工夫」をご紹介します。

意識的に瞬きを増やす

画面に集中していると、私たちはつい「瞬きの回数」が減ってしまいがちです。通常、1分間に約15〜20回ほど瞬きをしていると目は自然に涙で潤うのですが、作業中はその半分以下になることも。意識して瞬きを増やすだけで、目の表面は潤いを取り戻します。特に集中しているタイミングでは、こまめにまばたきをするよう心がけましょう。

加湿器で室内の乾燥を防ぐ

空気が乾燥していると、目から涙が蒸発しやすくなります。特に冬場やエアコンを使用する時期は要注意。加湿器を使って部屋の湿度を40〜60%程度に保つことで、乾燥による目の負担を軽減できます。デスク周りに小型の加湿器を置くのもおすすめです。

目薬を正しく使う

目が乾燥していると感じたら、人工涙液タイプの目薬を使用するのも効果的。ただし、防腐剤入りのものは頻繁な使用は避けたいところ。「防腐剤なし」「ドライアイ専用」の目薬を選ぶと、目への刺激が少なく安心して使えます。使用頻度や保管方法についてもパッケージの指示を守ることが大切です。

コンタクトレンズの工夫

コンタクトユーザーは乾燥をさらに感じやすい傾向があります。ドライアイ向けのレンズを選ぶ、眼鏡と併用して使用時間を減らすなど、目に負担をかけすぎない工夫を日常に取り入れることが必要です。

ちょっとした意識の違いで、目の潤いは簡単に保てます。乾きやすい現代だからこそ、目を守る習慣を日々の生活に取り入れましょう。

パームレストやスタンドの活用

長時間パソコン作業を行う方にとって、目や肩、手首の疲労を軽減する工夫は欠かせません。そこで注目したいのが、「パームレスト」と「PCスタンド」の活用です。正しい姿勢を保ちやすくなり、生産性の向上にもつながります。

画面の高さを調整して、視線を正しく

ノートパソコンをそのままデスクに置いて使用すると、どうしても画面の位置が低くなり、自然と視線が下がります。結果として、猫背になりやすく肩や首のコリ、そして目の疲れにつながります。

そこで効果的なのが「PCスタンド」です。ノートパソコンの画面を目の高さに近づけることで、無理のない姿勢をキープできます。画面の角度も調整できるタイプを選べば、目への光の反射や映り込みを減らす効果も期待できます。

手首を守る、パームレストの役割

キーボードを長時間使う人にとって意外と見落としがちなのが、手首の角度。手首を長時間反らせたままタイピングすることで、手首の疲労や腱鞘炎の原因になります。そんな時に使いたいのが「パームレスト」です。

キーボードの手前に置くだけで、手首を自然な角度でキープできるため、作業負担を大幅に軽減できます。素材や高さもさまざまな種類がありますので、自分の手首に合うものを選ぶとさらに快適です。

外付けデバイスとの組み合わせも効果的

スタンドを使って画面を高くすると、キーボードやタッチパッドが使いづらくなることもあります。そんな時は、外付けのキーボードやマウスとの併用がオススメです。これにより、ディスプレイの高さと手元の操作性の両立が可能になります。

快適な作業環境は、ちょっとした工夫で大きく変わります。目や体に負担をかけない環境を整えることが、健康的なPCライフの第一歩です。

アイエクササイズ(目の体操)の実践

パソコンやスマートフォンを長時間使っていると、「なんだか目がかすむ」「目の奥が痛い」「ピントが合いづらい」などの不調を感じたことはありませんか?それは、目の筋肉の疲労や血流の悪化が原因かもしれません。そんなときに取り入れたいのが、手軽にできるアイエクササイズ(目の体操)です。

アイエクササイズは“目のストレッチ”

目の筋肉も、身体と同じように使いすぎると凝り固まってしまいます。そこでおすすめなのが、上下左右に目を動かすシンプルな目の体操です。椅子に座ったまま、顔は動かさずに視線だけを動かしましょう。「上→下→右→左」をそれぞれ5秒キープして数セット繰り返すことで、滞っていた目のまわりの血流が改善され、疲れがスッと軽くなります。

遠近トレーニングでピント調整力をアップ

デジタル機器を見るときは基本的に近くばかりを見るため、目のピント調整機能が鈍りがちです。そこで簡単な「遠近トレーニング」を行うことで、目の“ピント合わせ”の機能をサポートしましょう。

目の前に指を立ててそれを見つめたあと、窓の外や壁の少し遠くを見て焦点を切り替えるという動作を5回ほど繰り返すだけで効果があります。

目を「休める」だけでもエクササイズになる

意外に思うかもしれませんが、目をそっと閉じて1分ほど暗闇を作るだけでも、目の緊張は大きく和らぎます。 これはアイエクササイズにも立派に該当します。画面に集中しすぎていた視覚をリセットしてあげましょう。

1日数回の数分間だけでも継続すれば、眼精疲労の軽減や視力維持に大きな違いが出てきます。ぜひ、日々の生活に取り入れてみてください。目の健康は、未来の健康への投資です。

定期的な目の検診の重要性

現代の私たちは日々、パソコンやスマートフォンと向き合う生活をしています。これに伴い、目の疲れや乾燥、視力の低下など、目に関するトラブルも増加しています。「見えにくくなったら眼鏡を変えればいい」と思っていませんか? しかし、それだけでは目の健康を守りきれません。目の不調を見逃さないためには、定期的な目の検診が欠かせないのです。

自覚症状がなくても要注意

眼の病気の中には、初期段階ではほとんど自覚症状がないものもあります。例えば、緑内障や加齢黄斑変性症などは、少しずつ進行していくため気づいたときには重大な視力障害になっていることも。年に一度の目の検診は、これらの「静かに進む眼病」を早期に発見し、防ぐための重要な手段です。

長時間のデジタル作業にはリスクも

パソコンやスマホを長時間使う現代人は、目に常にストレスをかけています。画面の明るさやブルーライト、瞬きの減少などが眼精疲労やドライアイの原因になっていることも。「ただの疲れ目」と放置せず、専門家に相談することが目の健康を維持する第一歩です。

検診で得られる安心感

最近では、眼科でも視力だけでなく眼圧測定や眼底検査など、目の奥の健康状態までチェックできる検査が一般的になっています。これにより、単なる視力の問題だけでなく、生活習慣病による目への影響も把握できます。健康診断のつもりで、目の検診もライフスタイルに取り入れましょう。

目の健康は、私たちの生活の質に直結しています。毎日のちょっとした不便を我慢せず、未来の視界を守るためにも、定期的な目の検診を習慣にすることが大切です。