新しいパソコンを購入しようとすると、必ず目にするのが「Core i3」「Core i5」「Core i7」といった言葉。よく「数字が大きいほど性能が高い」と言われますが、本当にそれだけで自分に合ったCPUが選べるのでしょうか?

「少しでも高性能なものを選びたい」、「できれば費用は抑えたい」、「でもどれが自分にとって最適なのか分からない」──そんな悩みを抱えている人は少なくありません。

実は、IntelのCoreシリーズは、ただ数字が違うだけでなく、コア数やスレッド数、クロック数、グラフィックス性能や発熱量まで、さまざまな面で違いがあります。しかも、同じi5でも世代が違えば性能は大きく異なるため、見た目だけでは判断できないのが難しいところです。

そこで今回は、Core i3・i5・i7の違いを徹底比較しながら、用途に合った選び方を分かりやすく解説します。パソコン選びに迷っている方や、CPUについてしっかり理解してから購入したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

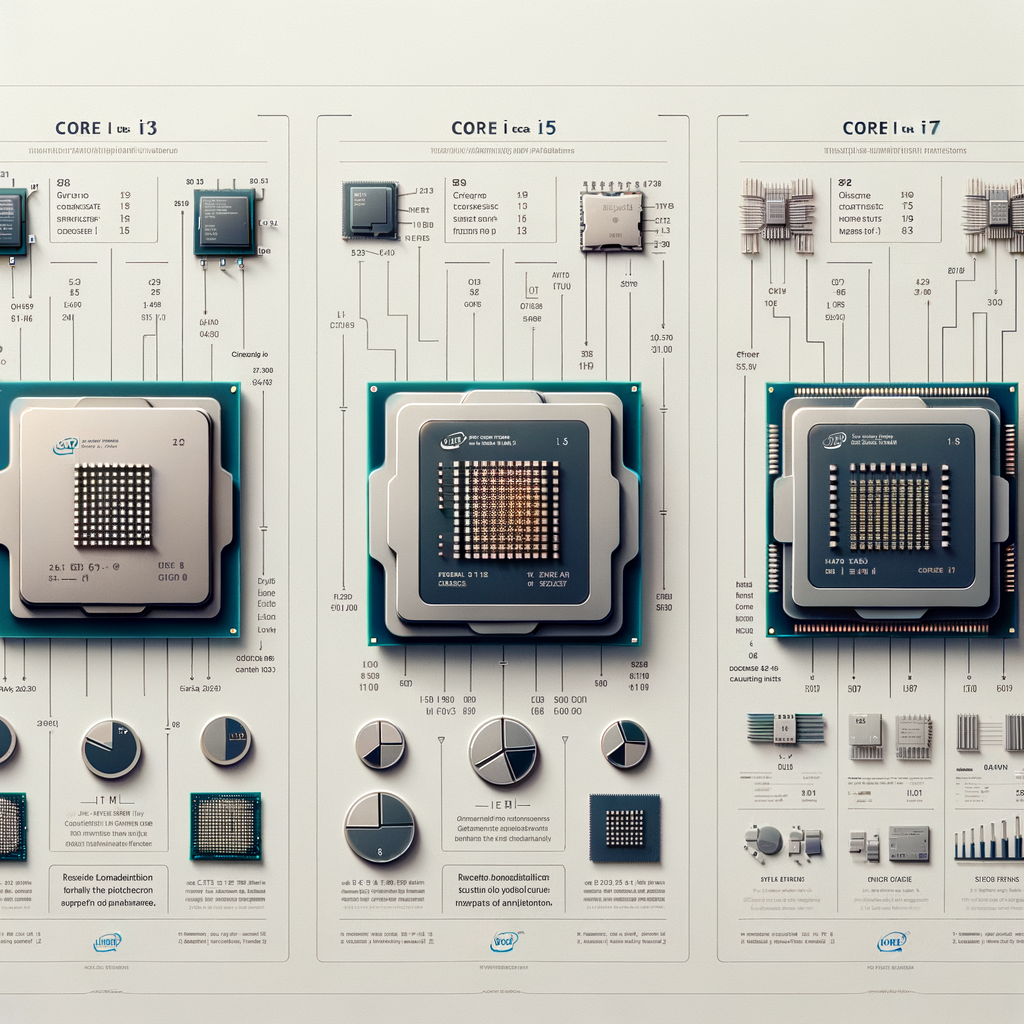

✅ Intel Core i3 / i5 / i7 比較表

| 項目 | Core i3 | Core i5 | Core i7 |

|---|---|---|---|

| 用途の目安 | Web閲覧、メール、文書作成など | 写真加工、動画視聴、マルチタスク | 動画編集、3Dゲーム、プログラミングなど |

| パフォーマンス | 基本性能(エントリー) | 中性能(バランス重視) | 高性能(クリエイター・ゲーマー向け) |

| コア数の目安 | 2~4コア | 4~6コア | 6~8コア以上 |

| スレッド数の目安 | 4~8スレッド(非対応モデルあり) | 8~12スレッド(Hyper-Threadingあり) | 12スレッド以上(マルチスレッド強力) |

| ターボブースト機能 | なし or 制限付き | あり(基本搭載) | 高速クロックアップ可(効率良) |

| 内蔵GPUの種類 | UHD Graphics(ベーシック) | Iris Xe(一部モデル) | Iris Xe(高性能版) |

| 3Dゲームや編集作業 | 非推奨 | 軽度なら可(LoL, Minecraft等) | 快適(動画編集・軽い3DCGにも対応) |

| TDP(消費電力)目安 | 15~35W(低発熱・省エネ) | 28~65W | 45~125W(発熱・冷却重視) |

| ファンノイズ | 静音性高い | 普通 | 発熱多めでファン音増すことあり |

| 価格帯(参考) | ~5万円前後のPCが中心 | 6~10万円前後の主力モデル | 10万円以上(ハイエンド帯) |

| コストパフォーマンス | 軽作業には最適 | 価格と性能のバランスに優れる | 高負荷用途では最高の選択肢 |

| 対象ユーザー | 初心者・学生・シンプルな利用者 | 社会人・在宅ワーカー・学習者 | クリエイター・ゲーマー・技術者 |

| 備考 | 型落ちでも十分使える | 最新世代を選ぶと長持ちしやすい | 発熱・騒音・価格に注意 |

🔍 補足ポイント

世代確認は重要:「Core i5」でも第7世代と第12世代では性能差が大きい。型番の頭の数字をチェック(例:i5-8250U → 第8世代)。

将来性を考慮:現在はi3で足りていても、数年後に性能不足を感じる可能性あり。

中古市場も有力候補:型落ちi5やi7が最新のi3より高性能なことも。

パフォーマンスの違い

パソコンを選ぶ際に、多くの人が気になるのが「どれだけ快適に動くのか?」というパフォーマンスの問題です。特にIntel Core i3、i5、i7では、数字が上がるにつれて性能も上がると思いがちですが、実際には用途によってその差を体感できるシーンが異なります。

一般的な性能の目安とは?

まず基本として、Core i3は日常使いに適したエントリーモデルです。Webブラウジングや文書作成、動画視聴程度であれば十分な性能を発揮します。ですが複数のアプリを同時に開いたり、やや重い処理をする際には動作が遅くなることもあります。

一方でCore i5はバランス型。Officeソフトでの作業はもちろん、軽い写真編集や簡単な動画編集などにも対応できる中堅クラスです。快適なパフォーマンスと価格のバランスを求める方におすすめです。

そして、Core i7は高性能スペックを求めるユーザー向け。大きなデータ処理や複雑な作業、マルチタスクもスムーズ。動画編集・3Dモデリング・ゲーム用途では優秀な選択肢となります。

同時処理の快適さはi3とi7で大きな差

パフォーマンス上で明確に差が現れるのが「マルチタスク処理の快適さ」です。メール、Excel、ブラウザ、Zoom…など複数の作業を同時に行う場合、Core i3では処理が追いつかず動作が引っかかることも。その点、Core i5やi7は余裕を持って動いてくれるため、ストレスが減ります。

選ぶ際には、単に「数字が大きいから良さそう」ではなく、「自分の使い方に見合った性能かどうか」を意識しましょう。オーバースペックは不要な出費につながりますし、逆に性能不足は作業効率を落とします。自分にとってちょうど良いパフォーマンスを見つけることが、満足度の高いPC選びのポイントです。

コア数とスレッド数の違い

パソコンの性能を調べるとき、「コア数」や「スレッド数」という言葉を目にしたことはありませんか?これらは、CPU(中央演算処理装置)の処理能力に大きく関わる重要な指標です。「なんとなく多い方がいい」ではなく、それぞれの意味を知ることが、最適なPC選びにつながります。

コア数とは?

コアとは、CPUの中で実際に処理を行う「頭脳」のような部分。つまりコア数が多いほど、同時に処理できる作業の数が増えるというわけです。たとえば、コアが2つのCPU(デュアルコア)より、4つあるクアッドコアのほうが処理能力は高くなります。

最近のCore iシリーズでは、Core i3が2〜4コア、Core i5が4〜6コア、Core i7が6〜8コア以上というのが一般的な傾向です。複数のアプリを同時に開いたり、動画編集やゲームを快適にこなしたいのであれば、コア数の多いCPUが適しています。

スレッド数とは?

スレッドは「仮想コア」とも呼ばれ、1つのコアで複数の処理を同時に行うための技術です。たとえば、4コア8スレッドなら、物理上は4つのコアですが、8個分の処理が同時に進むイメージです。これは「Hyper-Threading(ハイパースレッディング)」と呼ばれるIntelの技術によって実現されています。

ただしすべてのCPUがハイパースレッディングに対応しているわけではなく、Core i3の一部モデルには未搭載のものもあるため、注意が必要です。

用途に応じた選び方

メール、Web閲覧、簡単な文書作成がメインであれば、2~4コアでも快適ですが、オンライン会議をしながら資料編集、さらに動画視聴までこなすなら、最低でも4コア8スレッド以上が理想的です。画像編集や動画制作を行うクリエイティブな作業には、6コア12スレッド以上が安心でしょう。

自分の使い方に合わせて、適切なコア数とスレッド数のCPUを選ぶことで、パソコンの快適さが大きく変わります。性能のバランスを見極めることが、賢いPC選びの第一歩です。

ターボブースト機能の有無と差

CPUの性能を語るうえで欠かせないのが「ターボブースト」という機能です。ターボブーストとは、IntelのCPUに搭載されている「必要なときだけクロック周波数を一時的に引き上げる」機能です。これにより、高い負荷がかかったときでもスムーズな処理能力を発揮します。

ターボブーストの仕組みとは?

CPUは通常、決められた基本クロックで動作していますが、重い作業をした際に「もっと速く処理してほしい」という場面があります。そんなとき、消費電力や発熱の範囲内で自動的にクロック数を上げ、パフォーマンスを一時的に向上させるのがターボブーストです。たとえば基本クロックが1.6GHzのCPUでも、ターボ時には一時的に3.5GHzまで性能が上がることがあります。

Core i3・i5・i7でどう違う?

多くのCore i5・i7にはターボブースト機能が標準搭載されています。一方で、Core i3には搭載されていない、または搭載されていても性能が制限されているモデルが多いため、負荷の高い作業時の処理速度で大きな差が出てきます。特に動画編集やゲームなど、一時的に爆発的な処理能力が求められる場面では、i5やi7のターボブーストによって快適さが大きく変わります。

ターボだけに頼るのはNG?

注意点として、ターボブーストは「常時最大性能を発揮する」ものではありません。適切な冷却環境がなければ、ターボが長時間発動しないこともあるのです。そのため、ノートパソコンなどでは一瞬だけターボが効いてすぐクロックダウンするということも。ターボブーストの恩恵を最大化するには、冷却対策や本体設計も重要になります。

まとめ

ターボブーストは、負荷に応じて自動で性能を引き上げる賢い機能です。しかしその恩恵を十分に活かすには、CPUのグレードだけでなく、冷却性や用途とのバランスを見極める必要があります。あなたの使い方に応じて、ターボブーストの有無もしっかりチェックしておきましょう。

グラフィックス性能の違い

パソコンを選ぶ際に、CPU性能だけでなくグラフィックス(GPU)性能も実は非常に重要なポイントとなります。最近のIntel Coreプロセッサ(i3、i5、i7)には、すべてに統合型グラフィックス(iGPU)が搭載されていますが、その性能にはグレードによる大きな差があります。ここでは、用途ごとに必要なグラフィックス性能の違いや、シリーズ別の特徴を解説します。

内蔵グラフィックスとは?

IntelのCPUには、基本的に「UHD Graphics」や「Iris Xe Graphics」といった内蔵GPU(iGPU)が組み込まれています。これにより、グラフィックボード(外部GPU)を搭載していなくても、ディスプレイ出力や軽い画像処理、動画再生ができるようになります。日常使いにおいては十分な性能を発揮するiGPUですが、Core i5やi7になるとさらに高性能なiGPUが搭載されていることが多く、作業の快適さが違います。

Core i3・i5・i7でのグラフィック性能差

Core i3では基本的にIntel UHD Graphicsが搭載されています。動画閲覧や画像編集などのライトな用途なら問題なく使えますが、3Dゲームや動画編集には非力です。

一方、Core i5以上の一部モデルには、Iris Xe Graphicsという強力なiGPUが採用されており、軽めのゲームや簡単な動画編集もこなせるほどの性能があります。Core i7に至っては、より高クロックなGPUが搭載され、クリエイティブ作業でのスピードも大きく向上します。

外部GPUが必要なケースとは?

本格的な3Dゲームや動画制作、3DCG、AI開発といった高負荷なグラフィック処理を行いたい場合は、内蔵GPUでは限界があります。そうした場合は、NVIDIAやAMDの専用グラフィックボードを搭載したPCを選ぶのがベストです。

とはいえ、最近のi5やi7に搭載されているIris Xeは性能が格段に進化しています。軽量なゲーム(MinecraftやLoLなど)であれば、外部GPUなしでも十分楽しめるため、コストパフォーマンスを重視するならi5以上の内蔵GPUモデルがおすすめです。

グラフィックス性能は使用目的によって求められるレベルが違うため、自分の使い方に合ったCPUランクをしっかり見極めましょう。

消費電力と発熱の違い

パソコン選びで意外と見落としがちなのが、CPUの「消費電力」と「発熱」に関する違いです。Core i3、i5、i7と聞くと、どうしても性能の違いにばかり目が行きがちですが、実は快適に使い続けるためには、電力と熱の管理も非常に重要なのです。

消費電力の基本とTDPとは?

CPUの消費電力は「TDP(熱設計電力)」という数値で表されます。これは、プロセッサーが最大負荷に近い状態で稼働したときに必要な冷却能力の目安でもあります。基本的に、高性能なCPUであるほどTDPが高く、電力を多く消費する傾向にあります。例えば、Core i3では15W〜35W程度に抑えられていることが多いのに対し、Core i7になると45W以上のモデルも存在します。

発熱が引き起こす問題点

発熱の大きいCPUを使っていると、PC内部の温度が上昇し、冷却ファンが激しく回ることで騒音が増える可能性があります。また、冷却が追いつかないとパフォーマンスを抑制する「サーマルスロットリング」が発生し、処理速度が落ちてしまうケースも。これが長期間続くと、パーツの寿命も縮めてしまいます。

ノートPC・デスクトップでの違い

ノートPCでは、消費電力と発熱のバランスがさらに重要になります。持ち運びやバッテリー駆動を考えると、発熱の少ないCPUの方がトータルの使い勝手が良い傾向にあります。Core i7は高性能ですが、使い方によっては「発熱は多いのに、持ち運びの意味がない」と感じてしまうかもしれません。

まとめ:性能だけでなく快適さにも配慮を

高性能CPUほど必ずしも「快適」とは限りません。日常使いであれば消費電力と発熱が少ないi3やi5でも十分に満足でき、静かで熱を持ちにくい環境が手に入ります。使い方に合ったCPU選びが、パソコンライフの満足度を大きく左右すると言えるでしょう。

価格とコストパフォーマンス

パソコン選びでよくある悩みのひとつが、「どのスペックを選べばお得なのか」という点。特にIntelのCore i3、i5、i7といったシリーズは、性能はもちろん価格やコストパフォーマンスにも大きな差があります。予算の範囲で最大限のパフォーマンスを引き出すためには、用途に応じた選択が重要です。

同価格帯でも性能が大きく異なる

まず知っておきたいのが、同じCore i5でも世代が異なると価格と性能のバランスが違うということ。例えば、1世代前のi5が最新のi3より安く販売されていて、なおかつ性能も上というケースは珍しくありません。新品にこだわらなければ、型落ちモデルを選ぶことでコスパの良いパソコンが手に入ることも。

また、Core i3のノートパソコンでも、ウェブ閲覧や文書作成などのライトな使い方には必要十分。重たい作業をしないのなら、わざわざi7を選ばなくても十分満足できる可能性が高いです。逆に、動画編集や3Dゲームなど高負荷作業をする方には、i5やi7が頼もしいパートナーになります。

「必要な性能だけ」にお金を使おう

あまり知られていないのですが、「高性能=高コスパ」ではありません。たとえば、10万円で購入できるi5搭載機を、5万円のi3モデルと比較したとき、「2倍の性能が本当に必要か?」と立ち止まって考えてみましょう。多くの場合、自分の使用目的に合った性能を選ぶことが、最もコスパが良い買い方と言えます。

さらに、最近は中古市場も充実しており、数年前のi5搭載モデルが手頃な価格で手に入ることも。OfficeやWeb中心のライトユーザーなら、こうした選択肢も積極的に視野に入れたいところです。

パソコンは高ければ高いほど良いというわけではありません。価格と性能の「ちょうどいいバランス」が、あなたにとってのベストチョイスになるはずです。

日常用途に合った選び方

あなたに本当に必要な性能とは?

パソコン選びでCPUの種類に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。現在市場に出ているIntel製のCPUは、Core i3・i5・i7とグレードが分かれていますが、日常的な用途で本当にハイスペックなものは必要ないことも多いのです。用途に合った適切なCPUを選べば、無駄な出費を抑えつつ快適なパソコン環境を手に入れることができます。

シンプルな使い方ならCore i3で十分

もしパソコンの使用目的が、Webブラウジング、動画視聴、メール、Officeソフトの操作といった軽作業中心であれば、Core i3で必要十分といえます。価格も手頃で、日常使いなら動作が遅く感じることもほとんどありません。ファンレスモデルも多く、静音性を重視する人にもおすすめです。

バランスの良さで選ぶならCore i5

趣味での写真加工や、複数のアプリを同時に開いて作業を行うなど、多少の負荷がかかる使い方ならCore i5がベストバランスです。価格と性能のバランスに優れ、ビジネス利用から学習用途まで幅広く対応できる万能型CPUといえるでしょう。今後長く使いたいという方にも最適な選択肢です。

高負荷な作業があるならCore i7

動画編集や3Dゲーム、プログラミングといった高度な処理を行う予定がある方はCore i7を検討しましょう。処理スピードが速く、コア数・スレッド数が多いため、重い作業でも快適に使えます。ただし消費電力や価格が上がる点には注意が必要です。完全にオーバースペックになってしまわないよう、慎重に判断しましょう。

「少し余裕のある選び方」が失敗しないコツ

現在は軽作業中心でも、将来的に使い方が広がる可能性があるならワンランク上のモデルを選ぶのも賢い選択です。例えば、i3では数年後に動作がもたつく可能性もあります。自分のライフスタイルや仕事・趣味の変化を見越して選ぶことが、後悔しないパソコン選びの第一歩です。

世代による性能の違いにも注意

パソコンのCPUを選ぶうえで、よく耳にする「Core i3」「Core i5」「Core i7」といったグレード。しかし、性能を比較する際に見落とされやすいポイントが「CPUの世代」です。たとえば、同じ「Core i5」でも第7世代と第12世代では処理能力に大きな差があります。

世代はどこで見分ける?

CPUの型番を見ることで、簡単に世代を判別できます。たとえば「Core i5-8250U」の8は第8世代、「Core i5-1235U」なら12は第12世代です。このように、型番の最初の数字が世代を示していることが多いので、購入時にはここをチェックしましょう。

新しい世代には理由がある

当然ながら、新しい世代になるほどIntelの技術も進化しています。クロック数の上昇やマルチコア性能の向上に加え、内蔵GPU(グラフィックス)性能の強化、AI処理機能の搭載、省電力性の改善など、様々なアップデートが加えられています。第12世代以降では、異なる種類のコア(PコアとEコア)を組み合わせた「ハイブリッド構成」が採用され、より効率的なマルチタスク処理が可能になりました。

古い世代にもメリットはある?

とはいえ、旧世代のCPUがすべて劣っているわけではありません。中古市場や型落ち製品では、「1世代前のi5が、最新のi3と同等以上の性能を持つ」ケースもあり、予算に応じたコスパ重視の選択が可能です。ただし、アップデート対象外になるOSやドライバの対応など、長期的なサポートにも目を向けましょう。

購入前に必ずチェックを

スペック表のクロック数やコア数だけで判断せず、「何世代のCPUなのか?」を確認するクセをつけることで、より満足できるPC選びに近づきます。同じ「i5」でも大違い、世代の確認はPC選びの基本として覚えておきましょう。