インターネットに繋がらない…。動画が止まる…。Web会議が途中で途切れる…。

こんな経験、誰もが一度はあるのではないでしょうか?パソコンやスマホが正常なのに「なぜかネットがつながらない」——そんなとき慌ててWi-Fiルーターを再起動したり、ケーブルを抜き差ししたこと、ありませんか?

でも、本当にルーターが原因ですか?

トラブルの“本当の原因”を突き止めるには、もう少しだけネットワークの裏側を知る必要があります。

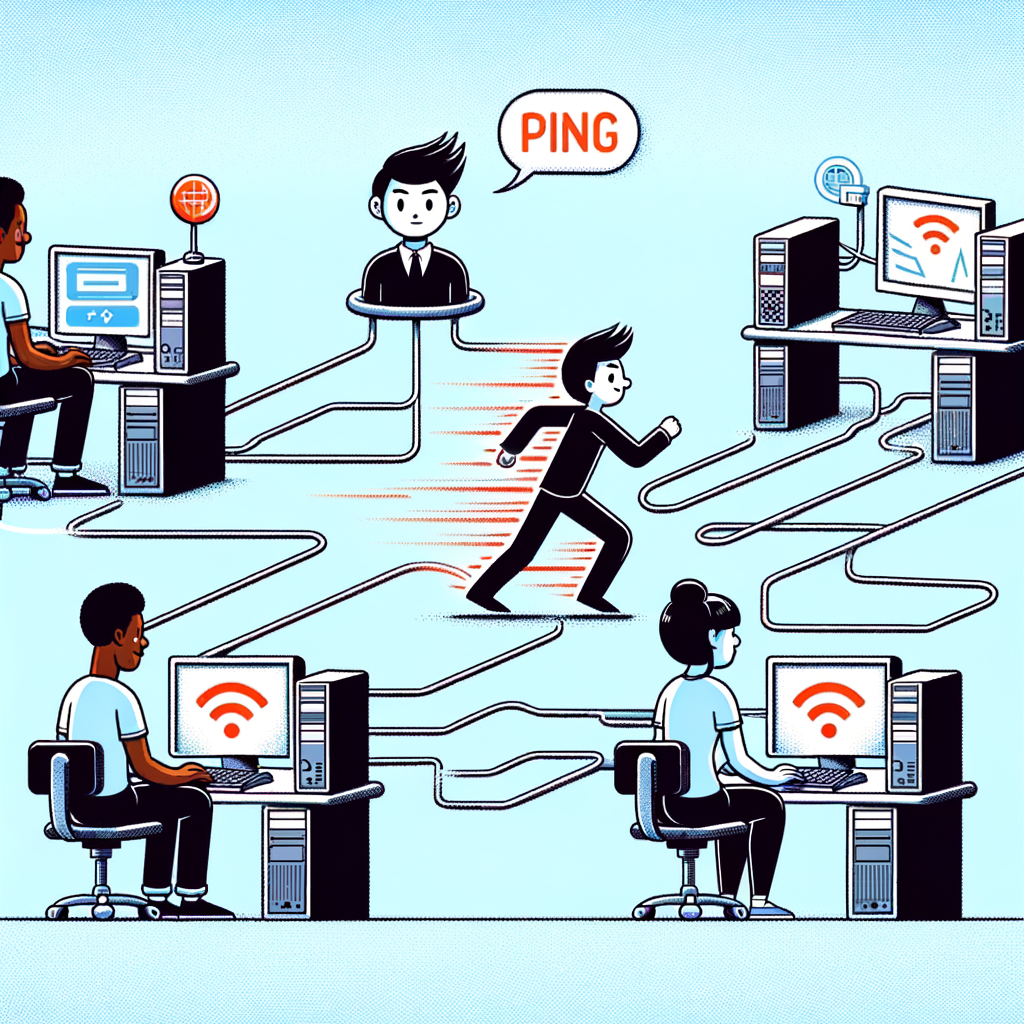

そこで登場するのが、トラブル調査の第一歩となるツール 「Ping(ピン)」 です。

「Pingって聞いたことあるけど、実際どうやって使うの?」

「Pingを使えば何がわかるの?」

この記事では、ネットワークの接続状態をチェックするための基本ツール「Ping」について、初心者でも分かりやすく丁寧に解説していきます。Pingの使い方を理解することで、突然のネットトラブルにも落ち着いて対応できるようになります。

それでは早速、「Pingとは何か?」から見ていきましょう。

Pingとは何か?

インターネットや社内ネットワークが「なんだか重い」「つながらない…」という経験、ありませんか?そんなときに活躍するのが「Ping(ピン)」と呼ばれる便利なコマンドです。Pingは、ネットワークの接続状況を簡単にテストできる基本中の基本ツール。技術者だけでなく、一般ユーザーでも扱いやすいことから、トラブルの初期診断によく使われています。

Pingの意味と名前の由来

Pingは、相手のデバイスやサーバーが応答できる状態にあるかどうかをチェックするためのコマンドです。その名前は、潜水艦のソナー音「ピン(ping)」に由来し、「音を発して、返ってくるかどうかを確認する」というイメージにぴったりの機能を持っています。この命名は、1983年に開発されたときから引き継がれており、今では世界中のネットワークで活用されています。

Pingの役割

Pingが行うのは、非常にシンプルなやりとりです。相手に「通信してもいいですか?」というパケット(通信データ)を送信し、返答があれば「生きている」と判断します。応答時間やエラーメッセージを手がかりに、ネットワークの状態を素早く判断できるので、システム管理者はもちろん、自宅のネットトラブル対応にも重宝します。

なぜPingを知っておくべき?

現代はオンラインでの仕事や生活が当たり前。だからこそ、「インターネットにつながらない」というストレスを最小限にするためにも、Pingの基礎知識は必須です。難しそうに見えて、コマンド一つで実行できるPing。これを理解しておけば、ちょっとしたネットの不調にも自信を持って対応できるようになりますよ。

Pingの役割と目的

インターネットや社内ネットワークを使用していて、「なぜか接続できない」「回線が重い」といったトラブルを経験したことはありませんか?そんなときに役立つのが、ネットワーク診断ツールの代表格「Ping(ピング)」です。Pingは、通信相手と正常にやりとりができているかどうかを簡単に調べられる便利なコマンドで、その役割と目的を正しく理解することで、ネットワークトラブルに素早く対応できるようになります。

通信の確認がメインの役割

Pingの最大の役割は、対象の機器やサーバーと通信が確立できるかを調べることです。たとえば、特定のWebサイトにアクセスできない場合、実際にそのサイトに接続できるのか、それとも自分の回線に原因があるのかを切り分けるヒントになります。Pingを実行すると、その通信先から応答(エコーリプライ)が返ってくれば「少なくとも相手はオンライン」であると判断できます。

ネットワークの状態や遅延も見える

Pingでは通信が成功したかどうかだけでなく、応答までにかかった時間(ミリ秒単位)も表示されます。これにより、「ネットが遅い」と感じる原因が相手側にあるのか、自分のネットワークに問題があるのかを数値で確認できます。また、途中でパケットが失われたか(パケットロス)などもわかるため、Wi-Fiの混雑や回線の不調といった問題も把握しやすくなります。

トラブルシューティングの第一歩

Pingは非常にシンプルでありながら、ネットワークトラブルの第一診断ツールとして幅広く活用されています。特にITの専門知識がない方でも、Pingの基礎を知っていることで、突然のネット障害にも落ち着いて対処することができます。自宅のWi-Fiから会社のネットワークまで、Pingを知っておくことはデジタル時代の“必須スキル”ともいえるでしょう。

Pingの仕組みとは?

ネットワークのトラブル時によく使われる「ping(ピン)」コマンドですが、実際にどのような仕組みで動作しているのかご存じでしょうか?この章では、pingの内部動作や通信の流れについてわかりやすく解説します。ネットワークの基本を理解するうえで、pingの仕組みを知っておくことは非常に重要です。

ICMPによる通信方式

pingの仕組みを理解するには、「ICMP(Internet Control Message Protocol)」という通信プロトコルが鍵になります。pingはICMPを利用して、通信先に「Echo Request(エコーリクエスト)」という信号を送り、相手から「Echo Reply(エコーリプライ)」が返ってくるかどうかを確かめています。つまりpingは「こんにちは、聞こえますか?」という信号を送り、それに対して「はい、聞こえています!」と返ってくるかで通信可否を判断しているのです。

パケットの送受信と応答時間

pingでは、一定サイズのデータパケット(通常は32〜64バイト程度)を宛先に送信し、その応答が返ってくるまでの時間(RTT:Round Trip Time)を計測します。この応答時間こそが「通信の速さ」や「安定性」の指標になるのです。もし返答がなければ、何らかの理由で通信が失敗していると判断できます。

TTLやパケットロスも重要な情報源

pingの結果には「TTL(Time To Live)」や「Packet Loss(パケット損失)」といった情報も含まれています。TTLは、パケットが経由できる機器の最大数を示し、異常時の手がかりになります。一方、Packet Lossはデータが途中で失われた割合を表示し、ネットワークの不安定さを知るヒントになります。

pingは非常にシンプルですが、その背後にはこうした緻密な仕組みが存在しています。この基本動作を知ることで、より正確なトラブルシューティングが可能になるでしょう。

Pingの使用方法

ネットワークに不具合があるとき、「とりあえずPing打ってみて」と言われたことがある方も多いのではないでしょうか。ここでは、Pingコマンドの基本的な使い方について、初心者にもわかりやすく解説します。Pingはネットワークトラブルを切り分ける際の最初の一歩として非常に役立ちます。

基本的なPingコマンドの使い方

Pingの使い方はとてもシンプルです。Windowsでは「コマンドプロンプト」、MacやLinuxでは「ターミナル」を立ち上げて、以下のように入力します。

ping www.google.com

このコマンドを実行すると、Googleのサーバーに対してPingを実行し、応答時間などが表示されます。ホスト名(ドメイン名)を使うだけで簡単に通信の確認ができるところがPingの魅力です。

IPアドレスでPingを実行する理由

トラブルの原因をDNS(名前解決)なのか、ネットワークなのかを判別したいときには、ホスト名ではなくIPアドレスを直接指定してPingを実行してみましょう。

ping 8.8.8.8

例えばGoogleのパブリックDNSに直接Pingを送ることで、名前解決を経由せずにネットワークへの接続を確認できます。

よく使われるオプション

Pingには便利なオプションもいくつか用意されています。

– -n(Windows)/-c(Mac/Linux): 実行するPingの回数指定

例:`ping -n 5 www.google.com`(5回送信)

– -t(Windows): 無限にPingを実行し続ける(Ctrl+Cで停止)

– -l(Windows): 送信するパケットのサイズを指定できる

オプションをうまく活用することで、より柔軟にPingを使いこなせるようになります。

まとめ

Pingはシンプルながら非常に強力なツールです。ちょっとしたコマンド入力で、ネットワーク状況が把握できるので、ネットに問題を感じたときには「まずPing」という習慣を付けておくと安心です。

Pingの結果の見方

ネットワークトラブルの診断に欠かせないPingコマンドですが、どのような結果が表示され、どう読み取れば良いのでしょうか?Pingの出力結果には、通信状態を読み解くための重要なヒントがたくさん隠されています。ここでは、Pingコマンドを実行した際に表示される主な項目と、その意味について分かりやすく解説します。

応答時間(Time / RTT)

Pingの結果には各パケットの応答時間(RTT:Round Trip Time)がミリ秒単位で表示されます。これは、パケットが自分の端末から送信され、相手の端末から応答が返ってくるまでの時間です。一般的には、この数値が小さいほど、通信環境が良好とされます。数十ミリ秒程度であれば問題はありませんが、100msを超えてくると体感的にも遅延を感じ始めることがあります。

パケットロス(Packet Loss)

送信したパケット数と、相手から返ってきた応答パケット数の差によってパケットロス率が算出されます。「0%の損失」は安定した通信を意味しますが、損失がある場合はネットワーク混雑や障害の兆候かもしれません。安定性を調べるための重要な指標です。

TTL(Time To Live)とは

TTLは、送信されたパケットがネットワーク上で通過できるルーター(ホップ)の回数を表します。この数字が小さすぎると、目的地に到達できずパケットが破棄されてしまいます。TTLの値自体から通信経路やOSの特性を読み取ることも可能です。

統計情報で全体の傾向を見る

最後に表示される統計情報(平均応答速度、最大・最小応答時間など)を見ることで、Pingを通じて通信の全体的な傾向を把握できます。一時的な遅延か恒常的な遅さかなどを判断する手がかりになります。

このようにPingの結果は、ただ「つながる・つながらない」だけでなく、ネットワークの品質を幅広く理解するための情報が詰まっています。正しく読み取ることで、より迅速かつ的確なトラブル対処が可能になります。

Pingでわかること

あなたのパソコンやスマートフォンでインターネットがうまく使えないとき、「Ping(ピン)」というコマンドが活躍します。Pingによって分かることは、ただ「相手に届いたか」だけではありません。実は、このシンプルなツールから、通信環境やネットワークの状態に関する多くの情報が読み取れるのです。

通信相手が動作しているか確認できる

「ウェブサイトが開かない」「サーバーとつながらない」……そんなとき、Pingを使えば通信相手が「生きている」かどうか確認できます。Pingが通るということは、対象の端末までネットワークが問題なく接続されているという証拠です。逆にエラーが表示されれば、対象側がシャットダウンしている可能性があります。

回線の遅延や不安定さを診断

Pingを数回送信すると、送信から返信までにかかった時間(RTT: Round Trip Time)が表示されます。この数値が大きい、あるいはバラバラな場合は、ネットワーク内に遅延や不安定さがある証拠です。特に、平均値や最大値の違いが大きいと「通信品質のブレ」が起きている可能性があるため注意が必要です。

パケットロスが発生しているかをチェック

Pingによって送ったパケットに対し、何%のデータが返ってきたかも分かります。もし一部のPingが返ってこなかった場合、それは「パケットロス」と呼ばれる現象で、通信に支障をきたす大きなトラブルの兆候かもしれません。

Pingは、ネットワークの「健康診断ツール」のようなものです。問題の予兆を発見したり、すでに発生しているトラブルの原因を明らかにしたりするうえで非常に役立ちます。ちょっとした知識でトラブルシューティングの第一歩が踏み出せる――それがPingの魅力です。

Pingが使われるシチュエーション

私たちがインターネットを利用する中で、「なんかネットが遅い」「このサイト開かないんだけど…」といったトラブルに一度は遭遇したことがあるはず。そんなときに頼りになるのが 「Pingコマンド」 です。ここでは、Pingが実際にどんな場面で役立つのかを紹介していきます。

ウェブサイトにアクセスできないとき

突然、いつも使っているサイトにアクセスできなくなった場合、問題が自分のネット環境なのか、それとも相手のサーバー側なのかを見極める必要があります。このときPingを使えば、対象のサーバーが生きているかどうか簡単に確認できます。たとえば、GoogleにPingを打って応答があれば、少なくとも自分のインターネットは生きているということ。これだけでも大きな情報になります。

社内ネットワークのトラブル対応

オフィスのパソコンやプリンター、NASなど、社内で使っている機器と通信できないときにもPingは大活躍。LAN内部のどのデバイスとつながっていて、どこに問題があるかを特定する調査に使えます。ネットワーク管理者でなくても簡単に試せるので、トラブルの初期対応としても効果的です。

在宅勤務やゲームでの遅延チェック

在宅ワークやオンラインゲームなど、リアルタイム性が求められる場面では、少しの通信遅延が大きなストレスに。Pingを使えば、自宅から作業先サーバーやゲームサーバーへの応答速度を見て、遅延の有無を確認できます。一定の時間ごとにPingを打ち続ければ、ネットが不安定になる時間帯の傾向を把握することも可能です。

インターネット回線の品質チェック

回線速度が遅いと感じたとき、スピード測定以外にもPingが使えます。複数のサイトやIPアドレスに対してPingを実行し、パケットロスや応答時間のバラつきを確認することで、サービス提供側の問題かユーザー側の問題かを切り分けられます。

このように様々な場面で役立つPing。目に見えないインターネットの「見える化」にとても役立つツールなので、ぜひ活用方法を覚えておきましょう。

Pingが失敗する原因とその対処法

ネットに繋がらない、Webサイトが表示されない——そんなときに活躍するのが「Ping」コマンド。しかし、肝心のPingさえも失敗してしまうことがあります。「Pingが通らない=完全な通信障害」というわけではありませんが、その裏にはさまざまな原因が潜んでいます。

ここでは、Pingが失敗する主な理由と、それに対する具体的な対処法をわかりやすく解説していきます。

対象のサーバーや端末がダウンしている

もっとも単純な原因の一つが、相手側に問題があるケースです。Pingの宛先が停止中であれば、どれだけ自分の環境を見直しても応答は返ってきません。他の端末やネットワークからも同じホストにPingを試してみることで、問題の切り分けが可能です。

自分のネットワークにトラブルがある

Wi-FiやLANケーブルが挿さっていない、ルーターに接続できていないなど、自身のネットワーク環境に起因するトラブルも多いです。まずはルーターやモデムの再起動、LANケーブルやWi-Fi接続の確認を行いましょう。

ファイアウォールやセキュリティソフトによる制限

知らないうちにセキュリティソフトやWindowsファイアウォールがICMP通信をブロックしているケースもあります。特に企業ネットワークなどでは、意図的にPing応答をオフにしていることも。設定でPing応答を許可するか、対象機器にその必要があるかどうかを確認しましょう。

DNSの問題で名前解決できない

ドメイン名でPingしても失敗し、IPアドレスで試すと通る……という場合は、DNSサーバーの問題が疑われます。一時的なDNS障害であれば、Google Public DNS(8.8.8.8など)を使って回避できることもあります。

対処にはステップを踏んだチェックが重要

Pingが失敗したときは、慌てず段階的に原因を切り分けることがカギです。まずは対象が生きているか、自分のネットワークに問題がないか、次にファイアウォールやDNSの設定まで視野に入れて診断していきましょう。正しい手順を踏めば、小さなトラブルなら自身で解決することが可能です。

Pingと他のネットワーク診断ツールとの違い

ネットワークにトラブルが起きたとき、「とりあえずPingを打ってみる」という言葉を聞いたことがありませんか?確かにPingはネットワークの状態を確認するための代表的なツールですが、実はそれ以外にも便利な診断ツールがいくつか存在します。それぞれのツールの違いを知ることで、ネットワークの問題に的確に対処できるようになります。

Pingは「つながるか」「どれくらい遅れてるか」をチェックする

Pingは、通信先の機器やサーバーに信号(ICMPパケット)を送って、相手からの応答が返ってくるかどうかを見るシンプルなツールです。応答があれば「生きてる(通信可能)」、なければ「どこかに問題あり」と判断できます。また、応答にかかった時間(ms)を見ることで、ネットワーク遅延の発生を素早く察知することもできます。

tracert(またはtraceroute)は「どこでつまずいているか」を調べる

Pingが目的地への通信可否を調べるのに対して、tracert(Windows)やtraceroute(Linux/Mac)は、通信の途中経路を一つずつ追跡して表示してくれます。通信がどのルーターやサーバーを経由しているのか、そしてどこで通信がストップしているのかが分かるため、ネットワークの詰まりポイント(ボトルネック)を特定するのに向いています。

nslookupは名前解決のトラブルに強い

nslookupは、ホスト名とIPアドレスを相互に変換するDNS(ドメインネームシステム)の状態確認に使われます。たとえば「WEBサイトにはアクセスできないけど、PingではIPアドレスに届く」といった場合、文字列からIPを引けているかどうかの確認にnslookupが有効です。

ツールは使い分けが大切

Pingはネットワーク診断の第一歩。でも問題が複雑なときは、tracertやnslookupなどを組み合わせて使うことで、より正確な原因の特定が可能になります。それぞれのツールには得意分野がありますので、「何が問題か」を見極めながら、ツールを正しく選ぶようにするのがネットワークトラブル解決のカギです。

まとめ:Pingを理解してネットトラブルに強くなろう

ネットが突然つながらなくなったとき、最初に思うのは「自分のネット環境がおかしいの?それとも相手のサーバー?」という疑問ではないでしょうか。そんなときに大きな助けとなるのが「Pingコマンド」です。難しそうに見えて、実はとても簡単で便利なネットワーク診断ツールのひとつです。

Pingはネットワークトラブルの第一ステップ

Pingは、相手の端末やサーバーに「応答してくれるか」を尋ねるツール。使い方も簡単で、初心者でもすぐに試せるのが魅力です。「ネットに接続できない!」というときに原因を切り分けるための第一歩として非常に重要な役割を果たします。

たとえば、Googleのサーバー(`8.8.8.8`など)にPingを打って応答があるか確認することで、自分のネットワークが外部と通信できる状態かを判断できます。

他のツールとの組み合わせでさらに力を発揮

Pingだけでも多くの情報が得られますが、TracerouteやNslookupといった他のツールと組み合わせることで診断精度が格段にアップします。「どこで通信が止まっているか」「DNSが正しく機能しているか」など、より深い分析が可能になるのです。

自分で診断できる力がトラブルに強くする

今や在宅ワークやオンライン学習が当たり前となり、ネットは私たちの生活インフラの一部になっています。だからこそ、自分でトラブルの原因をある程度見極められる力があると、いざという時に冷静に対応できます。

「ネットがつながらないから誰かに助けてもらう」から、「まず自分でPingを試してみる」に変わるだけで、トラブルへの不安もぐっと減るはずです。

ネットに強くなりたいあなたへ

Pingを使いこなすことは、ネットトラブルのストレスを減らす第一歩です。このシンプルなツールを理解するだけで、あなたも十分“頼れる人”になれます。ぜひこれを機に、Pingの基本をマスターしましょう。