ノートパソコンを選ぶとき、CPUの性能に注目していますか?性能、バッテリー、発熱…。あらゆる面でパソコンの「心臓部」とも言えるCPUは、快適なモバイルライフの鍵を握っています。

「IntelとAMD、どちらのCPUを選ぶべき?」

この疑問は、テクノロジーに詳しい人だけでなく、学生やビジネスパーソン、クリエイター、そしてライトユーザーにとっても避けては通れない重要なポイントです。

近年、かつては一強だったIntelに対して、AMDが躍進を遂げ、ノートPC市場はかつてないほどバリエーションに富んだ選択肢であふれています。 しかしその一方で、情報が多すぎて「結局どちらを選べばいいのか分からない」という声も増えました。

「毎日の作業が少しでも速くなれば…」「外出先でバッテリーが1時間でも長持ちすれば…」

そんな実用的な願いを叶えるパートナーCPUを見つけるには、単なるブランド比較だけでは不十分です。

本記事では、【性能】【バッテリー】【価格】【携帯性】など、ノートPC選びで重要な観点から、IntelとAMDのCPUを徹底比較。あなたの使い方に“本当にぴったり”な選択肢を導き出せるよう、分かりやすく解説していきます。

パソコン選びで後悔したくない方、購入前に必ずチェックしておきたいポイントを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

比較まとめ

| 比較項目 | Intel(例:Core i7 第13世代/Core Ultra) | AMD(例:Ryzen 7 7000U/Ryzen AI) | 備考・おすすめ傾向 |

|---|---|---|---|

| シングルコア性能 | 高クロック・ターボブーストで依然強力 | 近年は大幅に改善し差は縮小 | 日常作業や起動速度を重視するならIntel |

| マルチコア性能 | Pコア+Eコアのハイブリッド構成で追い上げ | コア数が多く並列処理に強い | 動画編集・開発など負荷の高い用途はAMDが有利 |

| 内蔵グラフィックス | Iris Xe/新Core Ultra GPU:安定性重視 | Radeon Graphics:描画・編集に強い | 軽い動画編集・ゲームならAMDが快適 |

| バッテリー持ち | 高負荷時はやや短い傾向/Evo認証で改善 | 省電力設計が優秀で長時間駆動 | 外出・持ち運び重視ならAMDが有利 |

| 発熱・静音性 | 高性能時に発熱しやすい | 安定した温度管理・静音性が高い | ファン音を抑えたい人はAMD向き |

| 価格・コスパ | 同等性能ではやや高価 | 性能対価格のバランスが良い | 5〜10万円台ではAMDが優位 |

| メーカー採用傾向 | HP/Dellの法人向け中心、Evo認証多い | Lenovo/ASUSでラインナップ豊富 | コスパ重視の個人向けはAMD機が主流 |

| モビリティ・軽量性 | Evo認証モデルで軽量・高品質 | Uシリーズ中心に省電力・高効率化 | 軽量高性能ならIntel、軽量低価格ならAMD |

| 学生向け | 長期安定性・互換性が魅力 | コスパ最優先でおすすめ | Ryzen 5 7000Uは人気モデル |

| ビジネス向け | vPro・安定動作・サポートが強い | コストを抑えたい小規模向けに好適 | 信頼性重視ならIntel |

| クリエイター向け | 高速レスポンス・AI最適化が進化中 | マルチスレッド・GPU性能で有利 | Ryzen 7/9搭載機が人気 |

| ゲーム用途 | 外部GPU+Intelで高設定に強い | 内蔵GPUでも中設定プレイ可能 | 軽量ゲームならAMDが快適 |

| AI対応・今後性 | Core UltraでNPU搭載・AI最適化進行 | Ryzen AIシリーズで対抗 | AI処理重視の次世代モデルは要注目 |

| 総評 | 安定性・信頼性・互換性で選ぶCPU | コスパ・マルチ性能・省電力で選ぶCPU | 用途と予算で最適解が変わる |

ライトユーザー/学生 → Ryzen 5/7 搭載機(コスパ◎)

ビジネス用途 → Core i5/i7 EvoまたはvProモデル(安定性◎)

クリエイティブ・編集作業 → Ryzen 7/9シリーズ(マルチ性能◎)

持ち運び重視 → Intel EvoまたはRyzen Uシリーズ(省電力・軽量◎)

パフォーマンス比較

シングルコア性能が鍵を握る日常作業

ノートPCでよく使われる作業、たとえばウェブ閲覧や文書作成、軽い画像編集などでは、シングルコア性能の高さが処理の快適さを決定づけます。この点で言えば、Intelの第13世代Coreプロセッサ(Raptor Lake)は、クロックの高さとターボブースト機能により依然として強みを持っています。一方、AMD Ryzen 7000シリーズもアーキテクチャの進化によりシングル性能が大きく向上しており、実用面での差は縮まりつつあります。

クリエイティブ作業に強いマルチコア性能

動画編集、3Dモデリング、プログラミングなど複数スレッドを駆使する用途ではマルチコア性能が重要です。AMDはRyzenシリーズにおいて早くから高いコア数を実装しており、マルチタスクや並列処理に有利な傾向がありました。最近ではIntelもPコア(性能コア)とEコア(効率コア)を組み合わせた「ハイブリッドアーキテクチャ」を採用し、マルチコア性能で強力な追い上げを見せています。

どちらが優れている?ベンチマーク比較

代表的なベンチマークとして「Cinebench」や「Geekbench」を例にすると、同価格帯のCPU同士では大きな性能差は少ないのが現状です。重要なのは、用途にあったCPU選びをすること。画像編集や開発用途ならRyzen 7、起動速度や操作性重視ならCore i7 Pシリーズなどが選択肢となります。

結論:使用目的に応じた選択がカギ

Intelは機敏なレスポンスと高い安定性、AMDは並列処理に強くコストも抑えられるという特徴があります。ノートPC選びでは「何に使うか」によってパフォーマンスの価値が変わるため、自分の使い方を見定めることが最も重要です。

内蔵グラフィックス性能

ノートPC選びにおいて、内蔵グラフィックス性能は見落としがちなポイントですが、日常使いや軽めのクリエイティブ作業、ゲーム体験にも大きく関わってきます。特に外部GPUなしで快適に使いたいユーザーにとっては、内蔵GPUの実力が性能の決め手になることも。では、Intelの「Iris Xe」と、AMD Ryzenシリーズに搭載されている「Radeon Graphics」にはどのような違いがあるのでしょうか?用途別に詳しく見ていきましょう。

一般的な作業ならどちらも十分

インターネット閲覧、YouTube視聴、Officeアプリなどの日常的な用途においては、Iris XeもRadeon Graphicsも非常に優秀です。特にIntel Iris XeはWindowsとの相性の良さもあって、動作が安定しやすく、低スペック機でも快適なパフォーマンスを発揮します。AMDも近年大きく改善されており、スムーズなレスポンスが魅力です。

動画編集やクリエイティブ作業ではAMDが優位

動画編集や画像加工などのGPUによる処理負荷が大きい作業では、AMD Radeon Graphicsにアドバンテージがあります。とくにRyzen 6000U・7000Uシリーズ以降の内蔵GPUは、GPU性能が大きく向上しており、DaVinci Resolveや軽い動画編集ソフトでは意外なほどスムーズに処理できます。一方、Intel Iris Xeでは、エンコード性能やプレビュー処理でやや苦戦する印象です。

軽めのゲームプレイならどちらも対応可能

「原神」や「マインクラフト」など、比較的軽量なゲームであれば、どちらの内蔵GPUでも十分快適にプレイ可能です。ただし、ここでもAMDに軍配が上がる場面も。Radeon Graphicsでは、フレームレートがより安定しており、設定をうまく調整すれば中画質〜高画質でもプレイ可能なことが多いです。Intel Iris Xeも健闘していますが、解像度や設定を抑えるとより快適になります。

内蔵GPUは、ノートPCの総合力を高める重要な要素です。重たい作業を避ける、でもちょっと動画編集や軽いゲームも楽しみたいユーザーには、AMD搭載モデルが魅力的な選択肢となります。一方で、安定した日常利用を求めるならIntelも心強い存在。用途次第で選び分けるのが賢い選択です。

バッテリーの持ち時間

ノートパソコンを選ぶうえで、多くの人にとって重要なポイントのひとつが「バッテリーの持ち時間」です。「持ち運びが多い」「外出先で長時間使用する」というユーザーにとって、省電力性能は非常に重要になります。特に近年では、IntelとAMDの省電力設計の進化により、エントリー機からハイスペックモデルまで多様な選択肢が広がっています。

プロセス技術の違いが持久力に影響

AMDは最近のRyzen 7000UシリーズなどでTSMCの6nmプロセスを採用し、消費電力と性能のバランスを効率的に向上させてきました。一方、IntelもCore iシリーズの最新世代でより効率的なIntel 7(10nm相当)プロセスを導入し、省電力化を進めています。ただし、AMDは従来から「高効率・低消費電力」性能に強みがあり、実機での使用時間では上回る例も少なくありません。

実際の使用環境での違い

メーカー発表のバッテリー持続時間はあくまで理論値。ですが、Web閲覧や動画再生といった軽い作業では、AMD搭載のノートPCの方が長時間駆動できる傾向があります。Intel機は高負荷時の性能が高い一方で、システム全体の電力消費がやや高めになりがちです。よって、用途によってベストな選択は変わります。

パワーマネジメント技術の差も注目

Intelは「Evo プラットフォーム」によって、特定の省電力要件やパフォーマンス要件を満たしたモデルだけを認証。また、ハイブリッド構成(Pコア+Eコア)により、必要な性能に応じた電力制御が可能です。一方のAMDは、「SmartShift Eco」など独自の電力最適化技術により、個々のアプリケーションに最適な電力配分を行います。

このように、IntelとAMDでは省電力設計のアプローチが異なり、製品に応じてバッテリー性能に差がでるのが現実。バッテリー重視でノートPCを選ぶなら、カタログスペックだけでなく「実際の使用時間レビュー」も参考に選ぶのがコツです。

発熱と静音性

ノートPC選びでは「性能」や「価格」に注目しがちですが、見落とされがちなのが“発熱”と“静音性”です。とくにテレワークやカフェなど静かな場所で作業する人にとっては、ファンの音や本体の熱は大きなストレス要因になります。そこで今回は、IntelとAMDそれぞれの発熱設計とファンノイズについて見ていきましょう。

発熱の違いはプロセッサの設計思想から

IntelとAMDは、それぞれ異なるアーキテクチャを採用しており、熱の発生にも違いがあります。Intelは高性能を前面に押し出し、ピーク時のパフォーマンスを重視する傾向があります。そのため処理が集中すると一時的に発熱が大きくなるケースも。対して、AMDは近年のRyzenシリーズで省電力かつ安定した熱設計を実現しており、長時間の使用においては発熱が少なく、パフォーマンスを持続しやすいとされています。

ファンの静音性と使い心地

高負荷時にはファンが回転して冷却を行いますが、ここでも違いが出ます。Intel搭載モデルは一気に高回転になることが多く、その際の動作音が気になる場面も。一方、AMDは比較的緩やかに冷却を行う設計が多く、一定の作業ならファンレスに近い静かさで使えることもあります。

特に薄型モデルでは冷却能力が限られるため、発熱の少ないAMD搭載機の方が静かな環境でも快適に使える可能性が高いです。

使用環境に合わせた選択がカギ

静かで安定した動作を求めるなら、冷却構造や設定モードのあるモデルを選ぶのもポイント。いずれにしても、発熱や静音性は使用感を大きく左右する要素なので、購入時にレビューや仕様をしっかり確認しましょう。性能だけでなく、快適性も妥協しないPC選びが大切です。

価格とコストパフォーマンス

同スペックでも価格に差が出るIntelとAMD

ノートPCを選ぶ際に多くのユーザーが重視するのが「価格と性能のバランス」、いわゆるコストパフォーマンスです。同等スペックのIntel搭載マシンとAMD搭載マシンを比較すると、一般的にAMDの方が価格を抑えられる傾向があります。例えば、同じく8コア/16スレッドクラスのCPUを搭載したモデルでも、AMD Ryzen搭載モデルは1〜2万円ほど安く購入できるケースも珍しくありません。

特にエントリー〜ミドルクラス(5万〜10万円)の価格帯では、この差が顕著です。AMDはグラフィック性能も優れているAPU(CPU+GPU一体型)を多くラインアップしており、外部GPUが必要ないユーザーなら、非常に高いコストパフォーマンスを実感できるでしょう。

価格帯別・おすすめブランド&モデル

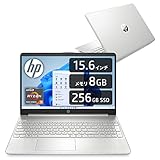

● 5万円台〜7万円台: 学生やサブノートにおすすめなのは、Lenovoの「IdeaPad Slim」シリーズや、HPの「15s」シリーズ。どちらもAMD Ryzen 5搭載モデルがあり、低価格ながら快適な操作性とバッテリー持ちを両立しています。ウェブ閲覧や資料作成には十分な性能です。

● 8万円〜12万円: メイン機としての汎用性を求めるなら、ASUSの「Vivobook」、Dellの「Inspiron」が狙い目。Ryzen 7やCore i5など中堅CPUを搭載しつつ、ストレージやメモリも充実しており、軽い動画編集や画像処理も対応可能。

● 12万円以上: 高性能を求めるなら、HP「ENVY」やMicrosoft「Surface Laptop」シリーズなどがおすすめ。Core i7やRyzen 7の上位モデルで、性能・筐体の質・拡張性のバランスが非常に優秀です。

いずれにしても、「性能が同じなら安い方がいい」は当然の発想ですが、長期的に使うことを考えればブランドのサポートや筐体品質もチェックしたいポイントです。価格だけでなく、トータルの価値を見極めることが、後悔のないノートPC選びのコツです。

ノートPCメーカーの採用傾向

最近では、ノートPCにおけるIntelとAMDの選択肢が広がり、ユーザーにとってCPUの違いが製品選びの大きなポイントになっています。しかし、「どのメーカーがどちらのCPUに注力しているのか」は、あまり語られない情報です。ここではHP、Lenovo、Dell、ASUSといった主要メーカーにおけるIntel・AMD搭載モデルの採用傾向をチェックしていきましょう。

HP:法人・教育向けはIntel、個人向けではAMDが健闘

HPはビジネス用途に強く、法人・教育機関向けにはIntel搭載モデルを中心に展開しています。これはIntelのvPro対応など、企業向け機能を評価してのことです。一方、HPの個人向けライン「ENVY」「Pavilion」では、Ryzen搭載モデルも多く、意外とバリエーション豊富。価格帯を抑えたAMDモデルが若年層や学生向けに人気です。

Lenovo:コストパフォーマンス重視でAMDモデルを積極投入

LenovoはAMD搭載モデルのラインナップが非常に充実しているブランドの一つ。「IdeaPad」シリーズを中心に、手頃な価格と高性能を両立するAMD版が揃っており、コスパ志向のユーザーには見逃せません。ただし、上位モデルの「ThinkPad X1」シリーズや、法人向けではやはりIntelが優勢です。

Dell:ビジネスではIntel一強、個人向けにAMDの選択肢も

Dellは法人市場に強く、「Latitude」や「XPS」シリーズではIntelモデルが中心です。ただ、最近の「Inspiron」シリーズではAMD搭載PCも増えており、一般消費者向けに選択肢を広げています。特に10万円以下のエントリーモデルでは、Ryzenプロセッサの存在感が増しています。

ASUS:全方位展開、ゲーミングでもRyzen搭載が拡大中

ASUSは安価なエントリーモデルからゲーミングPCまで幅広く展開。「Vivobook」や「Zenbook」シリーズではIntel・AMD両方に対応したモデルが選べることが多く、選び手にとって親切です。ゲーミング向けの「ROG」や「TUF Gaming」においてもRyzen搭載モデルが年々増加。冷却性能や高性能GPUとのバランスでAMD構成を採る例が目立ちます。

まとめ:用途や価格帯で選ばれる傾向が分かれる

ビジネスや企業用途ではIntel、コストパフォーマンス重視の個人利用ではAMDが主流となる傾向が明確です。各メーカーの戦略を把握すれば、CPU選びだけでなく、自分に最適なモデル選定にもつながります。製品ラインナップの裏にある“メーカーの思惑”を理解して、賢くノートPCを選びましょう。

モビリティと携帯性

ノートPCを選ぶうえで、「モビリティ」と「携帯性」は非常に重要なポイントです。特に外出先での作業が多い人にとっては、パフォーマンスよりも“軽くて長く使えるかどうか”が優先事項になることも多いでしょう。IntelとAMDはそれぞれ異なるアプローチでモバイル性能を高めており、ユーザーの使用スタイルによって向き・不向きが見えてきます。

軽量化を実現するための設計思想の違い

Intelは「Evoプラットフォーム」を通じて、軽量かつ高性能、省電力を兼ね備えたノートPCの標準化を進めてきました。このおかげで、薄型で長時間駆動するモデルが多く、市場でも安心して選ばれる存在になっています。特に1kg前後の軽量ノートPCではIntel Evo認証のモデルが豊富に取り揃えられています。

一方、AMDは「Uシリーズ」や最新の「Ryzen 7000シリーズ」で大幅に省電力性能を向上。TSMCの6nmプロセスによる高効率化と、内蔵GPU性能の向上で、外部GPUが不要なライトユーザーにとって“本体を軽くする”選択肢を増やしています。

モバイルユーザーにとってのメリット比較

外での作業時間が長いユーザーにとって、「バッテリーの持ち時間」は最重要項目です。Intelは内蔵AIによる電力調整などで使用状況に応じた賢い省電力を実現しており、AMDは高効率アーキテクチャにより長時間駆動を実現しています。

また、AMD搭載モデルは同価格帯でスペックが高めに設定されがちなため、価格と性能のバランスを重視したユーザーには魅力的です。軽さとコスパを求めるならAMD、動作のキビキビ感と安定性を重視するならIntel、という選び方がポイントになりそうです。

外で使うことが多いノートPCだからこそ、両社の設計思想やメリットをしっかり比較し、自分に合ったモビリティ性能を見極めることが大切です。

利用シーン別のおすすめ

ノートPCを選ぶとき、まず大切なのは「自分が何に使いたいか」という利用シーンを明確にすることです。同じ価格帯でも、CPUにIntelを選ぶべきか、AMDを選ぶべきかは使い道によって大きく変わってきます。ここでは代表的なシーンごとに、どちらのCPUがどんな人に向いているのかを解説していきます。

学生向け:コストパフォーマンス重視ならAMD

レポート作成、オンライン授業、資料作成など、日常的な用途が中心の学生には、コスパに優れたAMDのRyzenシリーズをおすすめします。特にRyzen 5 7000U番台は低価格ながら性能が高く、軽い動画編集やゲームもこなせる万能型です。バッテリー持ちも良好で、持ち歩きにも安心です。

ビジネス向け:安定性と互換性で選ぶならIntel

業務用アプリケーションやWeb会議、文書管理を中心に使うビジネスパーソンには、安定性と広い互換性を誇るIntelが適しています。特にvProテクノロジーを搭載したCore i5/i7搭載機は、企業向けのセキュリティやリモート管理機能も充実。信頼性を重視するならIntelが安心です。

クリエイター向け:マルチコア性能でAMDが優勢

動画編集やイラスト制作、3DCG制作など、負荷の高い作業が多いクリエイターには、マルチスレッド性能に優れるAMD Ryzen 7/9シリーズがおすすめです。内蔵GPUの性能も高く、外部GPUがなくてもある程度の処理が可能。特にAdobe製品との相性も改善されており、快適な制作環境が構築できます。

ゲーム志向:タイトルによって選ぶCPUが異なる

軽いゲームであれば、内蔵グラフィックス性能に強いAMD Ryzenの方が快適です。一方で、最高設定やFPSゲームなど重いタイトルを楽しむなら、Intel Core i7以上と外部GPUを組み合わせたゲーミングノートが理想的。また、ゲームによって最適なCPUが異なるため、事前にベンチマークを確認するのがポイントです。

それぞれの使い道に合わせて、最適なCPUを選ぶことがノートPC選びで後悔しない最大のコツです。購入前に「自分が何をしたいか」をしっかり見極めることから始めましょう!

今後の展望と最新動向

次世代CPUがもたらす革新

近年、ノートPCの性能は飛躍的に向上しています。中でも注目されているのが、Intelの「Core Ultra」シリーズとAMDの「Ryzen 7000」シリーズ以降のラインナップです。これらは従来のプロセッサとは一線を画す最新アーキテクチャを採用し、処理性能だけでなくAI性能や消費電力の最適化にも力を入れています。

Intel Core Ultraの注目ポイント

Intelは「Core Ultra」で初めてチップレット設計(タイル型設計)を本格導入。これにより、CPU、GPU、AI向けのNPU(ニューラル・プロセッシング・ユニット)を分離して搭載し、効率的で高速な処理を実現しています。AI処理の強化により、画像編集や翻訳・音声認識などのタスクがよりスムーズになりつつあります。PCでの「AI活用」が日常になる日はそう遠くありません。

AMD Ryzen 7000以降の進化

一方、AMDは「Ryzen 7000」からZen 4アーキテクチャを採用し、パフォーマンスと電力効率のバランスを向上させています。さらに2024年以降登場が見込まれる「Ryzen AI」シリーズでは、Intelに対抗する形でAI専用プロセッサ機能を内蔵するモデルが登場予定。これにより、モバイルでも高性能なAI処理が可能になると期待されています。

今後のPC選びに影響する要素

これらの技術進化により、今後はCPUの選定基準も変わっていくでしょう。「処理速度」や「バッテリー持ち」だけでなく、「AI処理能力」や「将来的な拡張性」が重要な判断要素となります。特にクリエイターやビジネスパーソンにとっては、これからのCPUは「作業の質や効率を飛躍的に高めるツール」として注目される存在です。

今後の選び方のポイントを理解することが、後悔しないノートPC選びへの第一歩となるでしょう。

結論と選び方のポイント

ノートPC選びにおいて、「IntelとAMD、どちらを選べばいいの?」という疑問を持つ方は非常に多いです。どちらのCPUにも強みと弱みがあるため、一概にどちらが優れているとは言えません。重要なのは、「自分の用途に合ったCPUを選べるかどうか」です。

価格重視ならAMD、安定性やサポート重視ならIntel

まず価格面では、同等スペックで比較した場合、AMD搭載ノートがよりコストパフォーマンスに優れる傾向があります。予算が限られていて文書作成やWeb閲覧などがメインの方には、Ryzen 5やRyzen 7搭載モデルがオススメです。

一方、仕事での安定運用や法人向けサポート、最新アプリへの最適化を重視する場合にはIntel Coreシリーズ、特にvPro対応モデルやEvo認証モデルが安心です。長期的な利用を想定している場合には、Intelの採用率の高さも心強いポイントになります。

性能と用途のバランスで判断しよう

動画編集やクリエイティブ制作にはマルチコア性能に優れたRyzen 7/9系が頼もしい選択肢です。ゲーム用途でもRyzenとRadeonの組み合わせが魅力的。一方、軽量でバッテリーの持ちを重視するなら、Intelの省電力設計チップや最新のCore Ultraも注目株です。

自分に合った1台を選ぶコツ

最後の判断基準として、次の3点を意識しましょう。

・日常・業務での「用途」

・求める「性能レベル(軽い作業 or 重い作業)」

・許容できる「予算」

この3軸で比較すれば、自分にピッタリのノートPCが自然と絞り込めます。CPU選びはゴールではなく、快適なPCライフを送るためのスタート地点。焦らず、自分の使い方に合ったバランスで選ぶことが、後悔しない買い物につながります。